昨夕、三日目の月を見上げながら、もし仮にここを去ることがあるなら、

遺したいのはこの地を愛したということなんだろうな、ということを考えていた。

人生の残り時間を考えたとき、

遺したいのはきっと、この世界を愛したということなんだと思う。

人生の折り返し地点にさしかかって、

去りゆく者として自分を想定するようになった。

2024-02-14

昨夕、三日目の月を見上げながら、もし仮にここを去ることがあるなら、

遺したいのはこの地を愛したということなんだろうな、ということを考えていた。

人生の残り時間を考えたとき、

遺したいのはきっと、この世界を愛したということなんだと思う。

人生の折り返し地点にさしかかって、

去りゆく者として自分を想定するようになった。

2023-12-23

20年前に買いそびれたHysteric Sixを入手したのをきっかけに『なぜ、植物図鑑か』を再読。いま手元にあるのは2012年第3刷の文庫本だから、2000年代初頭の学生時代にコピーか何かで読み、2013年ころ文庫で再読。なので正確には再再読だろうと思う。

その直後、撮影中にふっと考えたことをX(旧twitter)に投稿したので、こちらにも移して(写して)おこうと思う。

季節によっては夜明け前に目が覚めてしまうようになり、ならばと早朝に散歩や読書、ブレストをするようになった。朝のブレストで頭に浮かんだことをメモするかのようにXに書き留めている。もしかしたら今後、Xをメモとして使い、その中から残したいものや話題を広げられるものをこちらに移すというスタイルになっていくかもしれない。

冬至だからなのか薄明から三脚立ててスタンバイしている人を多く見かけ、中平さんのテキストに自身が薄明や夜を撮ることを挙げてその情緒性を批判する記述があったのを思い出していた。学生の頃はそんなものなのかと教科書的に受け止めていたが、だんだんその叙情を排除する姿勢に違和が芽生えたのよね。けっこうそれって極端だよね…と。

そして、そのテキストが書かれた半世紀前よりカメラの性能が格段に上がり、薄明でも夜間でも高感度、拡大表示で対象を視認・凝視することが可能になって、いまや叙情性や情緒性と具体性・客観性・凝視的ふるまいは「どちらか」ではなく両立する可能性があるのではないかと。

これまで叙情的ととらえられてきた光景(ものがはっきり見えにくい状況)をバチッと隅々まで解像して捉えることが可能になったので、写真を巨視的にみて叙情的ととらえるか、微視的、具体的にみて客観的ととらえるかは作家が決めるのではなく、観者に委ねることもできるのではないかと思うようになった。

札幌での撮影以降、見えにくい状況で対象を精密にとらえることにこだわるようになったのは、道具が変わったことが大きいが、何かしら自分が感じた違和に応答するという側面もあったんだと気がついた。

中平さんのテキストをずっと覚えていたわけではない。むしろすっかり忘れていたというのが正しい。それでも、最初にテキストに触れた時点ですでにもう対話に巻き込まれていたんだと思う。

再読、してみるもんだね。

ここまでたどり着いたあなたは相当ニッチな関心領域をシェアしているとお見受けするので、もしよろしければXアカウントのフォローもどうぞ😊

2023-12-07

質感って英語ではtextureなんだよなぁ。textureは織物という実在によって後ろ支えされた言葉だけれど、質感という言葉にはそういった実在による後ろ支えを欠いたふわっとした感じがする…ということを考えていた。(「質感」という言葉には実在による後ろ支えはないが「肌理」にはある)

photographも photo-光 graph 書かれたもの(刻まれたもの)という構造で実在に後ろ支えされているが、写真という言葉にはそれがない。

この実在の後ろ支えがないふわっとした言葉を用いて思考し語ることと実在の後ろ支えのある言葉で思考し語ることとは、相当異なる経験ではないのだろうか?と。

というのも、抽象度が高くなった途端話が通じにくくなるということがここ何度か続き、はじめは自分の理解力や相手の言語運用能力を疑ったが、使う言葉に因る部分もあるのではないか?と考えるようになったのだ。

エティモンライン – 英語語源辞典

https://www.etymonline.com/jp/word/photograph

2023-12-06

なにか考えや問いをもって撮影に向かうたび、おもしろいくらい裏切られたここ数日。写真は常に現実とのせめぎ合いだということを忘れないために、X(旧twitter)の投稿に少し手を加えてこちらに移しておこうと思う。写真はできるだけ同じ画角になるようトリミングしたうえ、後から加えた。

まるで息のあわないダンスのようだ。

2023-12-03

きょうは愛宕山に登るつもりが、電車の遅延と不安定な天候によりショートカット。体力と気もちを持て余し、保津峡駅のプラットフォームで撮り鉄の皆さんの横に並んでみた。ほかの方は保津峡を走り抜けるトロッコ列車を撮っている様子だったが、わたしはそばの枯れ木に覆われた山が目当て。晩秋の山は枯れ木も含め個体によって色がバラつくので、それぞれの木が個として見えてくることがある。

以前、川で撮影をしていたときに、あまりに人出が多く、個として見えていたのが群に見えた途端におもしろみを失うということに気がついた。それからは人出が多すぎるタイミングを外して撮るよう気をつけている。

個と群で関心のありようが変わるのはなぜか? 個として見えていたものが群にしか見えなくなるその臨界点はどこにあるのか?「個と群」にまつわるそれらの問いはずっと意識の底に横たわっていたが、ここ数日の撮影であらためて意識化されてきた感触がある。

「個と群」

2023-12-05

「個と群」について考えてみたいと思って撮影に出かけ、戻って写真を確認したら、高解像度ならではの質感が立ち上がっていて、そちらの方がおもしろい。

意図をもって撮影に臨んでも写真がその意図を裏切る。撮った写真によって意図がどんどん横滑りする。意図したとおりに撮れるより俄然楽しい。ワクワクする。

意図に写真を従わせようとするより、撮れてしまった写真と対話するような感じで進めるほうが自分にはあっている気がする。写真が教えてくれることがあるから、ぜんぶ自力でなんとかしようと思わなくてもいい。

2023-12-05

実体験を通じ、山上付近で巻かれるガスこそが雲とわかっていながら、空を見上げたときに雲になんらかの質感を見出すのはなぜだろうということを考えている。

経験が伴わないのに、鱗雲にはモロモロとした感触を、入道雲にはある種の張りを感じるのはなぜなのか。

2023-12-06

いま見ようとしているものはもしかしたら直射の順光ではないほうが良いかも…と思ったときに、ベッヒャーのような曇天がいいだとか、晴天の順光がいいだとか、他人がもっともらしく言う「いい」を真に受けていたなと気づく。晴天の順光、陰、霞、曇天、雨上がり、湿度の高い低い…どういった環境のどういう光がフィットするか?

マウスひとつでいかようにも色を調整できてしまう時代だからこそなおさら、現場に立って現物を見て、自分の感覚を総動員して確かめたいと思う。

さあ実験だ😊

2023-12-06

枯れ木を遠くから高解像度で撮ると、ふわふわっとした質感が立ち上がる。正確には知覚のバグだと思うのだけれど、被写体が本来備えているものとは違う質感を画像に見てしまう。以前にも似たような経験をしていて、降雪を撮ったらまるでその雪が写真の表面についた霜のように見えたことがある。これも知覚のバグだと思う。そのあたりを少し深堀りしたくなって、きょうも嵐山に向かった。

雨上がり。空気にふくまれる水蒸気が逆光を拡散し、視界が霞む。いつもより目を凝らしてピントを合わせる。質感というよりむしろ不可視性を考える機会となった。過剰な光もまた可視性を損なう。

2023-11-13

なぜ写真なのか?という問いはずっとわたしの中に留まり続けていて、問答のあとで思い至ったことを記しておこうと思う。

かつて同じ問いを恩師に差し向けたことがあって、そのとき返ってきたのが「写真術に恋をしている」ということばだった。な、なんと素敵な…。それを聞いて、この人に学ぶことができて良かったと心底思ったのを覚えている。そう。気がつくと母娘で韓流アイドルの推し活をしているように、好きは感染る。つまり…感染ってしまったのだ。写真への想いが。

カメラを手にとったころはそんな感じだったと思う。それから20年あまり。写真が好きという初々しい気もちは感謝へと変わっていった。前の記事(今でもわたしは)でも触れたが、わたしにとって暗室はアジールのような場所だった。明るい太陽のもとカメラを携え世界の素晴らしさを探し歩く行為は、つらい現実から距離を置くという効果をもたらした。ある時期のわたしは、撮影や現像といった写真にまつわる行為そのものによって支えられていたと言っても過言ではない。そのことへの深い感謝がある。

それともうひとつ。

いつもお世話になっている美容師さんはわたしよりすこし年上の女性で、髪を切ってもらうあいだに交わす会話から学ぶところが多い。先日「70歳になったときにどういう働き方をしているか?」という話になり、彼女が「お客さんは年配の方も多く、これからは訪問でカットするようなことをふやしていこうと思う。髪を整えることで華やいだり、シャンと背筋が伸びるような気もちになるから」と言ったとき、ことばが自分の中の熱いものに触れるような感覚があった。

わたしが忘れかけていたもの、イメージの力だ。

イメージには力があって、間違った方向に使われることもあるけれど、ひとを喜ばせたり力づけたりすることもできる。まだ気づかれていない良さを引き出したり、これまでとは違う側面から光を当てることもできる。見落とされがちなものに価値を見出したり、既存の価値を問うこともできる。イメージの持つそういう力を信じ、誰かのため社会のためにその力を使おうと思って、わたしは視覚表現の領域に進んだ。

なぜ写真なのか?を問ううちに、写真以前、原初の動機に辿りついた。

2023-10-25

先の八瀬の赦免地踊りに続き、この週末は鞍馬の火祭りを訪れた。

この祭りも最後に訪れたのは2019年で、2度目の来訪となる。

はじめて訪れたときは、祭りの熱気と燃え盛る炎に煽られ、執拗にシャッターを切っていたように思う。

今回は、写真を撮るというより祭りそのものを楽しもうと思って訪れたこともあり、鞍馬街道のほぼ最奥で軒を借りて松明が通るのを待っていた。

鞍馬の火祭りは鞍馬寺ではなく由岐神社の神事で、氏子それぞれの軒先で篝(エジ)が焚かれている。両親と同年代と思しきご夫婦が互いに相手の薪のくべ方に注文をつけあっているのを聞くとはなしに聞いていたら、なんとなく氏子同士の立ち話に加わることになっていた。

氏子のひとりが「松の枝を市原に取りに行ったんやけれど、(時節柄、マツタケ)泥棒と疑われんかと思ってな」と話しているのを聞いてあらためて各戸の篝を見てみたら、薪を山のように積んでいるもの、一定量を保ってこまめに薪を足していっているもの、それぞれの個性が滲みでているようすが見えてきた。

篝が焚かれた街道の光景を、できるだけうつくしい画に仕上げようとシャッターを切るのと、それぞれの篝にその火の守りをする人の個性を見出しながらシャッターを切るのとでは、まなざしのあり方はまったくちがう。

先の赦免地踊でも、はじめて訪れたときは切り子燈籠のうつくしさや女性に扮した少年たちの妖しさに魅了されたが、ことしは隣席の方から「今回は息子が燈籠着(燈籠をかぶって歩く役)を、夫が警固(燈籠着のそばについて燈籠を支える役)をしている」と聞いたことで、息子の頭に載せられた5kgもの燈籠を力強く支える父親の手が見えてきた。

それまで見ていなかったもの、見えていなかったものが見えるようになった、という気がしたのだ。

日頃から「見栄えのいい写真を撮ってやろうという欲は時として足枷になる」と自分を戒めてきたが、その欲はよく見ることの妨げにすらなりうると思った。

外から来訪し、フォトジェニックな被写体を追って見栄えのする光景を切り取って帰るより、その場その場で居合わせた人と関わることによって、まなざしがそれまでよりずっと丁寧に細やかになった。個別具体的なひとの営みが、以前よりよく見えるようになった。

翻ると、それまでわたしは、ひとを記号のようにとらえていたのだと思う。

わたしだけではない。その夜、祭りの場でシャッターを切っていたほとんどの来訪者が祭りの担い手を、それぞれの画面を構成する要素/匿名の存在/記号のように扱っていたのではないだろうか?さらに言えば、見知らぬ他者を画面に取り込む写真実践のすべてに同様の問いは潜んでおり、それを不問に付したまま写真は消費されてきたのではないだろうか?

個別具体的な生をもつ他者を、画面を構成するものとしてとらえること、あるいは記号のようにとらえることへの違和。近年芽生えたその違和を、なかったことにせず考え続けたいと思う。

2023-10-10

今年はあいにく体育館での開催となったのだけれど、赦免地踊を観に行った。

はじめて訪れたのは4年前。

市街地から北に向かうにつれ、少しずつ空気がひんやりと、夜がその存在感をましていくように感じられた。そして、山あいの夜の暗さと静けさに圧倒され、蝋燭の灯に揺らぐ切り子燈籠のうつくしさ、女性に扮する少年たちの妖しさに魅了された。

それこそ京都は祭りの宝庫で、雅なものから勇壮なものまで多種多様な祭りがあるのに、なぜこの小さな集落の祭りにひときわ心魅かれるのだろう?と、帰宅後もしばらく考え続けていた。

この数年、訪れた土地の夜の暗さにほっとすることがある。

ここは夜が夜らしい暗さだ、と。

半月ほど前、ある人から「なぜ写真なのですか?」と尋ねられた。

わたし絵が描けないんです/学生時代、自分で問いを立てることが求められたのは写真の課題だけだった。もしその課題が写真ではなく彫刻だったら、わたしは彫刻をしていたかもしれない/暗室だけが安心して泣ける場所だった/なにか素敵なもの、それまで見たことのないようなあたらしいものの見えかた、そういったものに意識を向けながら世界をまなざすこと、太陽の下を歩くという路上スナップの行為そのものが、当時の自分のこころを支えていたように思う

そんなふうに答えたと記憶している。

「もしかして暗室は…」

言いかけた相手のことばを引き取るように、わたしは答えた。

「子宮なのかもしれません。唯一、安心できる場所でした」

山あいの夜の圧倒的な暗さと静けさ。それに抗うのではなく、折り合いをつけるかのようにひっそり執り行われる集落の祭り。自分の輪郭がほどけるような暗さと静けさのなか、揺らめく灯に誘われ、ふだんは届くことのないこころの深い場所に触れられる気がした。

ああそうか。

今でもわたしは暗く静かな場所を求めているのかもしれない。

2023-06-16

モノクロームは輝度のパターンで、カラーだって無数の色が数色に置き換えられたもの。どちらも近似でしかない。

2023-06-05

いつだったか、WEBでRIVERSIDEの作品を観てくださった方に「写真なんですか?絵だと思っていました。」と言われたことがあって、そのときは「写真です。」と答えたものの、編集していると絵のように見えることがある。その事象についてはなんとなくやりすごしてきたが、もしかしたら考える糸口になるかもしれないということばに出会った。

無時間性

そのことばがひっかかったのは、RIVERSIDEの編集中、信号機の赤、少年が跳び上がる瞬間や時計といった、時間を意識させるものを画面の中に見つけたときに、ハッとすることがあったから。そういうものに反応するということは、わたしは自分が撮った写真を無時間的なものと見なしているのではないか?と。

また、はじめて展覧会を開いたときに、会場を提供してくださった企業の方から「三条大橋とか、場所の名前入れたほうが良かったんじゃないですか?」と言われたことがあり、写真が地図のように見えたんだと思ったが、地図ととらえるなら、まさに無時間的だ。

ソフトフォーカスは、写真という媒体が得意とするはずの細部描写を敢えて放棄することで、白黒写真を木炭デッサンと見紛うものに変えることもできる。だが、福原の作品の場合、ソフトフォーカスは写真を絵のように見せるためというよりは、無時間性の印象を補強するために用いられている。第一に、ソフトフォーカスの写真は、写真画像と、我々が肉眼で見ている世界の光景のあいだの差異を拡大することで、前者がまるで別世界の出来事であるかのように見せる。この別世界において、我々が暮らす世界と同じようなペースで時間が流れているのかどうか、我々には知る由もない。第二に、ソフトフォーカスの写真では多くの場合、それがごく短い時間で撮影されたことを示す証拠が画面から取り去られている。マーティンの《海老の籠を運ぶポーター》を例に見たように、人物の表情、洋服の裾といった要素は、ある写真が瞬間的に—おそらく数分の一秒以下の短い時間で—撮影されたことを示唆する。そういった要素はしばしば微細なものであり、ソフトフォーカスによって細部が抑圧されると同時に、写真から消え落ちてしまう。

(『ありのままのイメージ: スナップ美学と日本写真史』 甲斐義明著 東京大学出版会 2021 pp.27-28より抜粋)

無時間性ということばは、ソフトフォーカスの技法についての説明とあわせて出てくるが、ここで注目したいのは、瞬間的に捉えたことを示唆する微細な要素が抜け落ちると無時間性の印象が補強されるということ。

わたしは細部をとらえることにこだわりがあるからソフトフォーカスは用いないが、40mほど離れた被写体を撮るので、必然的に人物の表情や洋服の裾といった微細な情報は脱落する。(その意味では、近距離より遠距離の被写体のほうが無時間性を帯びやすいと言える)

さらに、自転車のような動く被写体は、なるべく像が流れないよう速めのシャッタースピードで撮る。すると「動き」を感じさせる要素も抜け落ちる。上述のソフトフォーカスの話とは逆に、細部をとらえようとすることが、無時間性の印象を補強することにつながっている。

いっぽう、隣接する写真が異なる瞬間に撮られたものであること(時間性)をはっきりさせておきたいという気もちもある。

プリントの工房で「雪は難しいでしょう。つなげるときに濃度が揃わないから。」と言われ、いやむしろ吹雪に緩急があって写真の濃度が揃わないほうがおもしろいと思ったときに、自分が求めているのが滑らかにつながるひとまとまり(全体)ではなく、ひとつひとつの写真が独立しつつゆるくまとまりを仮構する構造であると自覚した。そして、それぞれの写真の独立性は時間性に拠っている。

無時間性を帯びやすい方法で撮りながら、写真どうしの関係においては時間性を拠りどころとしている。そのことが明らかになったのは前進だと思う。絵のように見えることと無時間性のつながりについては、またあらためて。

2023-05-19

先日「ある種の貪欲さ」と書いてから、自分で書いたそのことばが気になり考え続けていた。

ひとと話をしたり、展覧会をいくつか観たなかで取り戻しつつあるのは、得体の知れない写真を撮りたいという気もち。

たしかにそういう写真はこの世にあって、感情移入できるわけでも、ことばで了解できるわけでもなく、むしろ良いとは思えないのになぜか引っかかる。そういう写真を撮りたいと思っていた。

これまでに身につけた知識、同時代的な文脈、自分自身の制作の一貫性…そういったものすべてをかなぐり捨ててでも、もう一度、自分の感覚だけを頼りに世界をまさぐるようなところに戻ってみたくなった。

2023-05-12

自分を駆動してきたのはこういう期待だったと思う。それをいつの間にか忘れてしまっていたのね。自分が自分に期待をしなくなっていた。

今、それを取り戻しつつある。ある種の貪欲さとともに。

2023-01-22

昨年の秋の終わりに、念願だった森田真生さん(独立研究者)の講演を聞く機会を得た。てっきり数学をベースにした話になるとばかり思っていたら、PlayとGameの対比を軸に人類の起源から気候変動に絡む地政学まで、時代と分野を縦横無尽に行き交うとても刺激的な90分だった(頭をぐわんぐわん掻き回されたというのが正しい)。

その講演のあともずっと響いているのが、

「僕には庭師の友人がいて、彼はものを選ぶときにそのものが土に還るかどうかで、いいか悪いかを判断する。」という語りで始まり、

「その視点から見ると、遺跡は土に還らなかったものとも言える。土に還ることを善きこととし土に還った多数の人々ではなく、土に還らないものを残してしまったごく一部の特殊な人々のことばだけを紡いで歴史を記述するのはどうなのだろう?」という問いだった。

この問いはふたつの意味で心に残っている。

わたしは長く歴史に興味が持てずにいたが、網野善彦さんの著書に触れてはじめて、自分は支配者を軸とする歴史に興味が持てないだけで、民衆がどう生きたかという視点で描かれる歴史には強い関心があるとことに気がついた。その経験に通じるものを感じたというのがひとつ。

もうひとつは、作り手として自分の姿勢も問われているように感じたこと。〝土に還る〟というものさしと、どう向き合っていくか。

冬に向けて整理した朝顔の蔓、ユーカリ、南天の小枝などを使って手遊びのリースを仕立てながら、ベランダの植物だけでつくるリースはこの場所でともに過ごした時間の蓄積、ごくごくプライベートな歴史であり、そして気が済んだら土に還すこともできる。土に還るってなんだか安心感があるの、ふしぎだなぁ。ちょうどそんなことを考えていたところだった。

写真に携わっていると当然、劣化させずにどれだけ長期保存できるか?を考えてしまうし、作家としてはついどうやって後世に残すか?を考えてしまう。でも、経時変化を受け入れ、さいごは跡形なく土に還るという作品のあり方を選んでもいいはずなんだよなぁ…

2022-01-14

週末、ホー・ツーニェンの百鬼夜行展を観に、豊田市美術館を訪れた。

彼の作品をはじめて観たのは、2017年に森美術館と国立新美術館で開催された「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」だ。マレーの虎にまつわる映像が強く印象に残っている。

恥ずかしいことに、わたしはこのサンシャワー展をとおして、はじめてアジア地域における日本の侵略戦争、つまり加害の歴史を具体的に知った。

思い返せば、小中学校の課題図書で選ばれるのは、戦争でどのような被害を受けたかという話ばかりだった。歴史の授業でも、近現代史は学年末に足速に通り過ぎるようなものだった。高校では理数系を選ぶと自動的に地理に振り分けられるシステムになっていて、日本史とも世界史とも縁がなくなった。自国の侵略戦争についてほとんど何も知ることなく、あるいは知らされることなく、そして知ろうとすることなく、わたしは大人になってしまった。

くわえて、21世紀を生きるアジアの作家らが前世紀の侵略戦争を主題に選ぶまさにその事実によって、被侵略地域においては戦後何十年経っても「終わっていない」ことを思い知らされた。

加害者側はその先の人生で加害の事実を忘れたりなかったことにできるけれど、被害を負った側はその被害を忘れることもなかったことにすることもできない。加害と被害の立場には必ず、そういった非対称性が生まれる。

わたしが侵略戦争について知らずに生きてこられたこと、制作において侵略戦争を主題化せずに済んできたこと、その状況そのものが加害の立場の特権性なのだ。アジアの作家らが日本の侵略戦争を主題化する傍らで、日本人作家として何も知らずに「見るとはどういうことか」といった抽象的なテーマに取り組んでいられたこと、そこに立場の非対称性が現れている。

サンシャワー展においては、

欧米との関係でしか自らの立ち位置を考えてこなかったのではないか?

前世紀の戦争を被害の立場からしか見てこなかったのではないか?

そういった反省も促された。

近年の展覧会のなかで、もっとも深く考えさせられる展覧会だった。

だから、百鬼夜行展は絶対に見逃せない展示だった。

開催中の展覧会について多くを書くのは控えるが、百鬼夜行展ではとりわけ、ふたつめの『36の妖怪』が印象深かった。一瞬にして観者を傍観者の位置から引きずり下ろすその鮮やかな手際に、思わず息をのんだ。

もしまだ観ていなかったら、是非観に行ってほしい。

2022-01-07

タイトルのセンテンスは、昨年末に読んでいた今井むつみさんの『英語独習法』で見つけたもの。思いがけないところで、思いがけないことばに出会うのね。

人は外界にあるモノや出来事を全部(seeの意味で)「見ている」わけではない。無意識に情報を選んで、選んだ情報だけを見るのが普通である。注意を向けて、見るべきもの、次に起こるであろうことを予期しながら外界を(lookの意味で)「見ている」。当たり前のことが起こると、その情報は受け流してしまい、見たことを忘れる。予期しないことが起こり、それに気づけばびっくりする。そのときは記憶に残りやすい。しかし、注意を向けているつもりでも、予期しないものは気づかずに見逃しまうことも多い。

(『英語独習法』今井むつみ著 岩波新書 2020 p7より抜粋)

RIVERSIDEプロジェクトの根幹は、まさにこれだと思って。ふだん何気なく(lookの意味で)見ているものを写真に置き換えることで、seeの意味での見るに変換すること。

いつも見ていたはずだけれど、そうは見ていなかったんじゃない?と。

そして、日本語を使って考えているうちはなかなか言語化しにくかったのが、英語を借用することでこうもあっさり表現できるんだなぁ、と。

ここからはまったくの余談…

ちょうどこの本を読んでいたのと同時期に放映されていた恋愛ドラマに「好きです。likeではなくて、loveです!」という台詞があって、わざわざ英語を借用しないと自分の気もちすら伝えられないって日本語ってちょっと不便じゃない?と。自分の生活でも、漢方医の問診で「喉がかわきますか?」と訊かれたときに、乾く(dry)?渇く(thirsty)?どちらだろう?といつも戸惑う。局所的に喉を湿らせたいのか、身体が水分を欲しているのかは違うニーズだと思うので…。

何かを厳密に定義したり伝達するには、日本語は曖昧ですこし不便な道具なのかもしれない。

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

いただいた賀状のなかに、

コロナ後のソメちゃんの作品がどうなっていくのか、また見せて欲しいです。

という添え書きがあって、年始からハッパがかかったというか、とてもうれしかったです。ありがとう。

正直に書くと、

昨年オンラインの展覧会で手もちの作品をすべて出し切ったあと、気が済んだような状態(もうここでやめてもいいのかも…)になっていました。

正確には、その少し前から、自分の制作がある種の箱庭療法のようなものだとすれば、人様に見せる必要があるのか?という迷いがありました。

というのも、川べりでの撮影で、移動しながら撮影する一連の動作の繰り返しのうちに、トリップのような感じで自分の内面の深いところ(抑圧された感情)に触れるようなことがたびたび起こるようになり、

ちょっとおっかないなぁという思いと、もしかしたら自分を制作に向かわせているのは深いところにある傷なのではないか?という疑い。仮にそうだとすれば、それを視覚表現の文脈に沿わせることへの違和。そして、内面の課題が解決すれば、制作へのモチベーションが失われるのではないかという恐れ。そういったもろもろの思いにがんじがらめになっていました。(これがいわゆる中年の危機やろか…)

そういった感じで迷いに迷っていたのですが、それでもなお欲が残っていることに気がついたのです。

そして、昨年から新しいプロジェクトに仕掛かっています。正確には、手遊びのように試したことに作品化できそうな手応えを感じはじめています。今回は〝何も写らんかも…と思いながら三脚にカメラを据えてみたら予想しなかったものが見えた〟経験からスタートします。

RIVERSIDEプロジェクトが「見てはいるけれど、そのようには見ていなかった」だとすれば、新しいプロジェクトは「見てはいるけれど、見えていなかった」事象をとりあげたいと思います。

RIVERSIDEプロジェクトの作品が、くっきりはっきりだとすれば、新しいプロジェクトの作品はモヤモヤ〜っとしています。

2021-11-18

そもそも、話すのがうまくない。

いつも言いたいことを言えない、言い足りないもどかしさがあって、書くことでやっと出し切る。

そのための道具としてブログを書きはじめ、しだいに生活の中での気づきや、読んだ本の印象深いフレーズをメモ書きのように残すことが増えてゆき…

それでも、書きはじめた頃から、ひとりの人間が作品をつくりながら何を考えどう生きたか、制作のさなかに考えたことをその都度綴っておけば、登山で言うところの踏み跡のようなものとして、あとからこの道を進む誰かの役に立つかもしれないとは思っていた。(そして実際に「読んでます」という若い作家の方が現れてびっくりした)

近年アクセスが安定しつつあるのに加え、自分自身を振り返るのにも役立つようになり、アーカイブとしての側面を少しずつ意識するようになっていった。

さらに今は、写真作品だけでなくこれらドキュメントも含めた営為を制作物としてとらえ直し、作品とドキュメントのつながりをもっと明確にしたいという欲も出てきた。

多くの作家にとってWEBは広報媒体のひとつかもしれないけれど、わたしはここを拠点とする。そう決めたので、これから少し時間をかけて手を入れていこうと思う。

もうひとつ。

20年近くひとつのプロジェクトに携わり、時間とともに作品に対する意味づけが自分の中で変遷するという経験をした。さらに20年続けたら、20年後のわたしは今とはまったく違う意味づけをするかもしれない。くわえて、人間は思っているよりずっとあやふやで一貫性に欠けているのではないか?という疑いもある。少なくとも自分のことは誰より自分がいちばんよく見えて〝いない〟。

つまり…定型フォーマットに則った「このコンセプトでこの作品をつくった」という作者の語りからこぼれ落ちるものが、わたしの意図を超えてここに残るかもしれないと期待している。

2021-04-08

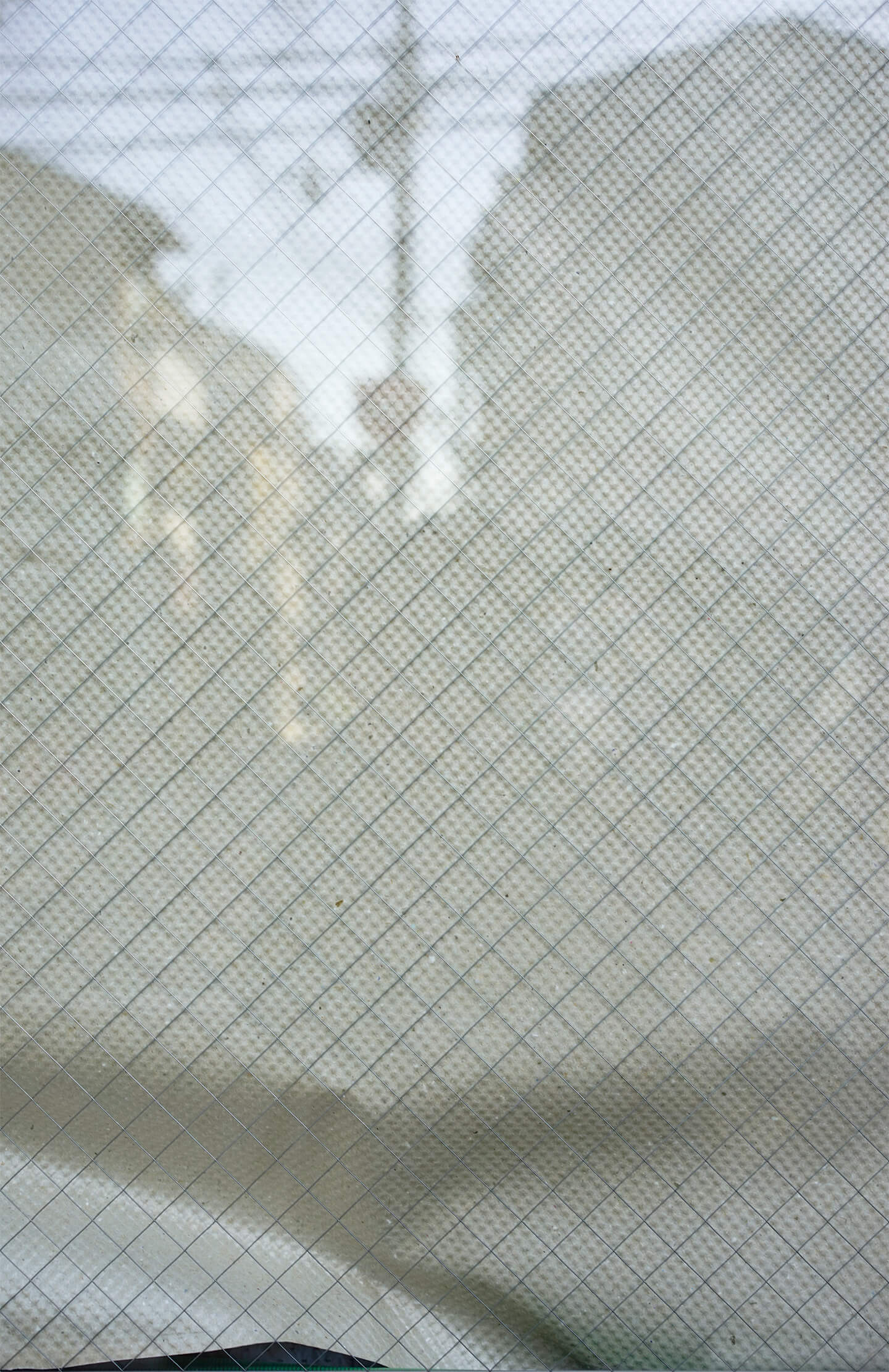

コロナ禍の影響で、商業地では空きテナントが増え、そのガラスにシートや板があてがわれている光景が目立つようになった。いっぽう住宅地では、地方移住の需要を見込んだ旺盛な投資により集合住宅の建設ラッシュ。真新しいガラスがシートで覆われている光景をよく見かけるようになった。

ガラスに映る像を見ようとすると、木目やシートの皺といった支持体が介入する。

木目やシートそのものを見ようとすると、映り込む像に阻まれる。

拮抗やトレードオフといったことばが脳裏をよぎるが、トレードオフは今の社会状況をもっとも象徴することばだ、とも思う。

2021-04-02

三脚を立て水平垂直をあわせ、最後にファイダーを覗きながらピントリングを繊細にまわすとき、世界にやさしく触れているような感覚になる。そして、そのことで自分自身が癒やされたり救われたりしている部分が少なからずあるのかもしれない、とふと思った。なにかにそっと触れるとき、やさしさは触れる対象だけでなく自分にも向けられる。

ここで話題にしたいのは、前段のほう。

ほんのわずかでも回しすぎるとピントが甘くなるので、必然的にピントリングには繊細に触れざるをえないが、その手つきによって、事後的にやさしさが喚起されるのではないか?と。

ほぼ日刊イトイ新聞の糸井重里さんと池谷裕二さんの対談に、興味深い話がある。(https://www.1101.com/ikegaya2010/2010-10-06.html)

イーと発音するときの口をしてマンガを読んだときのほうが、ウーと発音する口で読んだときよりマンガがより面白く感じられるという実験結果について。脳は外界から隔離された存在で、脳それ自体では外界のことはわからず、唯一身体を通じて理解をする。ここで言えば、脳に届くふたつの情報「笑顔をつくっているようだ(イーを発音する口)」と「マンガを読んでいる」から脳は「マンガがおもしろい」という合理的な解釈を導き出すのだそう。身体の状態が先にあって、脳はあとからそれに解釈をくわえる。

だとすれば、繊細な手つきによってやさしい気もちが喚起されることも、あり得ない話ではない。

もうひとつ。

日日是好日という映画で、「お茶はまず『形』から。先に『形』を作っておいて、その入れ物に後から『心』が入るものなのよ。」という台詞があった。ふるまいが先にあって、心は後からついてくる。そのことを、先人たちはよく知っていたのかもしれない。

2021-03-19

おかげさまで、オンライン展覧会 “On Your Side”は、多くの方のご訪問をいただき、感謝しております。

会期も残りわずかとなりましたので、まだの方は、下記URLにてご覧いただけると、たいへんうれしく思います。(終了しました)

https://somedalisa.net/exh2020/

さて、本展の作品表示のためにつくった画像スクロールプログラムのサンプルパッケージを用意しました。ダウンロードが可能です。

きわめてニッチな用途とは思いますが、必要な方はご利用ください。

MITライセンスにて配布しております。

2020-07-15

『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』に、もうひとつ気になった箇所がある。

望遠鏡と顕微鏡の発明によって、今まで肉眼で見ることのできなかったものが見られるようになり、人々は「見えない世界がある」ことを知った。もちろん、それが周知され受け容れられるまでにはさまざまな葛藤があったが、もうひとつ、この時代に生まれた新しい考え方があった。そのことについて記しておきたい。

当時の自然哲学者たちが、それまで見たこともないまったく新しいものを見たとき、ある困難に直面した。具体的な事例が紹介されている箇所をいくつか抜き出してみよう。

月の表面に見える斑点はクレーターと山の影だとガリレオが見抜くことができたのは、遠近法を学んでいたからだけではない。コペルニクスの地動説を支持していたからでもあったのだ。古代から続くアリストテレス的な宇宙観では、地球は天界の中心にあり、地球を周回するすべての天体は発光性の〈アイテール(エーテル)〉で構成されているとしていた。この宇宙観を頭から信じているものの眼には月の表面は真っ平で輝いているように見え、クレーターや山があるようには見ることができなかった。見えているのに見えてないと考えるようにしているわけではない。先入観が視覚に影響を及ぼし、本当にそう見えていなかったのだ。彼らは輝く月の表面にある斑点が雲に見え、もしくは質の悪いレンズのせいでまだらに見えると考えてしまう。しかしそんな古い考え方に囚われずに、地球も月も太陽を周回する天体だとするコペルニクスの説を受け入れると、月にも地球のように山があったりクレーターがあったりしてもおかしくないと思えるようになるのだ。

『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 p171より抜粋)

血液のなかに赤血球を発見したとき、実際には真ん中が窪んだのっぺりしたかたちなのにもかかわらず、彼の眼には球形に見えた。そう見えたのはファン・レーウェンフックだけではなかった。この時代に赤血球を観察したものは、誰もがみな球形だと述べた。ヤン・スワンメルダムもミュッセンブルーク兄弟も王立協会のフェローたちも、全員が赤血球は球状だと言った。みんながみんな、そんなかたちのはずだと思っていたからだ。(同書 pp416-417より抜粋)

一六七八年に哲学者のジョン・ロックと共にイヌの精子の観察をしていたときのことだ。ロックには、精子の尻尾がなかなか見えなかった。「私には、どうしてもきわめて小さなビーズ球にしか見えなかった」ロックはそう告白している。ファン・レーウェンフックは、自分もあらゆる物質の構成要素がどうしても球状に見えていたことを思い出した。ロバート・ボイルたちが唱えていた、すべての物質は粒子によってできているという〈粒子仮説〉に囚われていたからだ。ファン・レーウェンフックは、何もかもが丸く見えてしまう自分の心と闘い、ようやく精子の尻尾が見えるようになった。(同書 p417より抜粋)

まったく新しいものを見るというのは、そうたやすいことではなかったのだ。

一七世紀の自然哲学者たちは自然界をありのままに見ようとした。これまで信じてきた、自分の支持する説やそれ以外の説には頼ろうとはしなかった。しかし新たな光学機器による観察がどれほど難しくても、観察して見えたものが強固な信念や説に反するものだとしても、見えたそのままに見るためには心の鍛錬が必要だった。それが大きな問題だということを理解していたガリレオは「実際の眼だけでなく心の眼もつかって見なければならない」と述べている。先入観や思い込み、そして願望すらも、実際に眼に見えているものではなく、何か別のものを見せてしまうことを理解しなければならないのだ。(同書 p172より抜粋)

つまり、この時代の自然哲学者たちは「ものの見方は固定観念に影響される」ということを理解しなければならなかった。そして、これこそがまさにこの時代に生まれた考え方だという。新しい世界が(外に)ひらけたことにより、見る側のもののとらえ方(内側)の瑕疵が浮かび上がったというのは興味深い。

それはさておき、この箇所を読んだとき、既視感(既読感?)のようなものを覚えた。似たようなフレーズをどこかで…。そう、モダニズム写真の倫理だ。

エヴァンスに象徴されるモダニズム写真の倫理とは、人間的な意味や表象のフィルターを通さず、カメラ・アイによって対象物自体をじかにありのままに、クリアに撮ること、つまり透明性、純粋性、裸の倫理である。それは、人間の色眼鏡を超えた、汚れなき曇りなきカメラ・アイによってのみ到達可能な「ありのままの世界」、社会の価値や表象の体系の彼方に存在する「ありのまま」のリアリティに対する倫理なのだ。

『プルラモン―単数にして複数の存在

』(清水穰著 現代思潮新社 2011 p48より抜粋)

「ありのまま」にたどりつけない原因(眼を曇らせるもの)を、片方は先入観や固定観念、願望に、片方は意味や表象のフィルターに求め、それを克服する方法を、片方は心の鍛錬に、片方はカメラ・アイに求めている。まるで相似形のようではないか。

正直なところ、モダニズム写真の倫理を実感として理解するのは難しかった。なんで人間が見ることをそこまで否定するのか? どうしてそんなにカメラ・アイに期待するのか? わたしにはさっぱりわからなかった。けれど、17世紀のパラダイムシフトによってもたらされた考え方や、当時の経験がその下地にあるとすれば、少し理解の方途が見えた気がする。

しつこく抜粋したように、17世紀の自然哲学者たちは具体的な困難を経験していた。赤血球が球状にしか見えなかったり、精子の尻尾がなかなか見えなかったり…それらの困難を克服しようと「ありのまま」に見るための心のありようを模索した。その経緯はよく理解できる。では、モダニズム写真の倫理が生まれる背景にはどのような困難があったのか。何を克服しようとしたのか。

2020-07-10

ついこのあいだ、不可視性について考えたことをまとめたあと、とてもおもしろい本に出会った。

『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』

フェルメールとレーウェンフックの二人の生涯を軸に、望遠鏡と顕微鏡の発明によってもたらされたパラダイムシフト、当時の人々の世界認識がドラスティックに変わるさまが丹念に描かれている。

これまで遠すぎて見えなかったもの、小さすぎて見えなかったものが望遠鏡と顕微鏡の発明によって見えるようになったときにはじめて、人々は「自分たちの肉眼では見えない世界がある」ことを知り、受け容れなければならなかった。

わたしたちは何の疑問も抱かず、新型コロナウイルスは(肉眼では見えないけれど)存在すると思っているけれど、それは決してあたりまえの認識ではなく、この17世紀のパラダイムシフトを通じて獲得したものである。

望遠鏡が見せてくれるはるか彼方の天界、顕微鏡が見せてくれる微小な生物、それ自体とても大きな発見ではあるが、何より大きい発見は「肉眼では見えない不可視の世界がある」とわかったことだという。

顕微鏡と望遠鏡が幅広く受け入れられるために必要だったのは、その作用原理を説明する光学理論だけではなかった。むしろ、世界は見かけどおりではなく、我々の眼には見えない隠された部分があるということを積極的に受け容れる姿勢のほうが重要だった。肉眼で観測するさまざまな現象の背後には不可視の世界があり、人間の眼に見えない部分にこそ目に目に見える自然現象の原因があることを理解しなければならなかった。この時代は〝世界は見かけ通りのものではない〟という認識が急速な勢いで広まった時期と見ることができる。

『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 p24より抜粋)

この「不可視の世界がある」という17世紀の発見がなければ、見えないものがあるという構造を前提とする無意識は発見されなかったかもしれない。21世紀のいま、わたしたちは実際に道具で観察できるケースだけでなく、無意識のように道具で観察できないケースであっても、「不可視の世界がある」ことを受け容れている。そこがとても興味深い。

2020-06-29

昨年5月に記したメモより。

先日実家で窓の外を眺めたとき、はるか遠くに見える山が紀州山地だということにはじめて気がついた。

神戸の海と山に挟まれたほんなわずかな平地で、しぜん太陽の射す海側に気もちが向くのと、うしろの山(六甲山系)はまなざすには近すぎるのとで、日常生活では、六甲山系よりもむしろ、遠く紀州の山影のほうが視界に入りやすい。

ほぼその上で生活しているにもかかわらず、視界に入らない六甲山系に感じる馴染み深さはどこか抽象的。いっぽう、訪れたことすらない紀州の山々に感じる馴染み深さは日々の生活で見慣れている分、現実的。

近すぎて見慣れない山と、はるか遠くの見慣れた山。

物理的距離と心理的距離は必ずしも一致しないのかもしれない。ひとが土地ととりむすぶ関係は、案外複雑だ。さらに言えば、六甲山系をあたりまえのように「うしろ」と認識しているのもふしぎなことだ。海沿いの埋立地のあたりから六甲山系を眺めるときは、ただ山を眺めているだけなのに、「うしろをふりかえる」気もちになっている。

京都にあっては、必ずしも北が「うしろ」ではないし、特定の方角の山を「ふりかえる」と感じたことは一度もない。

2020-06-03

平時モードに戻る前に、もうひとつ書き残しておこうと思う。

「隔たり」ということばは、ふつう二者の空間的・時間的な距離を指す。それだけでなく、たとえ二者の距離が限りなく近くても、ガラスや壁のような遮蔽物が間にあるような場面でも「隔たり」ということばを使う。これらはまったく異なる状況のはずなのに同じことばを使う。そのことに興味を持った。

この二つの状況に共通点を見出すとすれば、距離や遮蔽物によって二者の接触が阻まれているということではないか?「隔たり」ということばのベースには「触れることができない」(接触不可能性)というチクッと心が痛む経験が横たわっているのではないだろうか?

かつて、そんなことを考えたことがある。(隔たり 2014.04.26)

奇しくも、新型コロナウイルスの感染防止対策として、日常生活ではソーシャルディスタンスを保つよう促され、公共施設や商店の窓口には薄い透明のシートが貼られるようになった。ぼんやり考えていたことが、突然、可視化されてしまった。

2020-02-06

今朝ようやく、はつゆきらしきものが舞うのを見た。

来週末、バレンタインの京都は最高気温21度の予想。

冬がおかしい。

近年、札幌を契機にサンクトペテルブルク、オタワと、都市の雪景を撮り続けているが、

そこには、雪をとおして風景を見る、不可視性云々、といった関心とは別に、

もしかしたら、これからだんだん雪が降らなくなるかもしれない。

雪で覆われた都市は、失われた風景になるかもしれない。

という切迫感がある。

もちろん、そんな状況は全力で回避すべきだと思っているが、すでに近年の京都で雪景を撮るチャンスはほとんどない。

思ったよりもずっと早く、失われつつあるのかもしれない。

2020-01-12

写真の下部ではブツブツのついたシートを見ているはずが、上部に向かうにつれなだらかに、意識はガラスに反射する風景のほうに向き、シートそのものからは後退する。映像の支持体になると、ものの質感や存在感を感じられにくくなるのだろうか?

夜、車窓から外を見ようと思っても、光の反射が邪魔をしてなかなか外を見ることができない。幼いころに経験したそういうもどかしさに少し似ているかもしれない。

見ようとしてもなかなか見えない。

2019-12-23

部屋の少しふかいところに陽が射し込むと、

わたしの肩でチリチリと、ジャカランダの影が踊る。

そう。踊るの。

揺れるのでもなく、揺らぐのでもなく。

2019-12-12

透けて見える、あるいは何かを通してものを見ることに関心があり、岡田温司さんの『半透明の美学』(岩波書店 2010)を繙いた。

まず、自分がスナップでよく撮る、窓、影、覆い(ヴェール)といったものが、実に古典的なモチーフであることをあらためて認識し、さらにいくつかの興味深い記述にも巡りあう。そのひとつが、絵画の起源について。

これら三つの神話が紹介されたあと、以下のように続く。

影と痕跡と鏡像、これら絵画の起源とされるものを、それぞれ別のことば、とくに作用を意味する用語で言い換えるとすれば、順に、投影(プロジェクション)、接触(タッチ)、反省ー反射(リフレクション)ということになるだろう。

さて、これらの神話で興味深いのは、いずれも、絵画的イメージが、対象を直に模写したり模倣したりした結果によるものではなくて、媒介物をあいだにはさむことによって生まれたとされていることである。投影にせよ接触にせよ反省ー反射にせよ、それらの作用によってあらかじめ二重化されたものが、対象と絵のあいだの媒介項として想定されているのである。パースの記号論を援用するなら、絵画はもともと、類似にもとづくイコン記号としてでも、約束にもとづくシンボル記号としてでもなく、因果関係にもとづくインデックス記号として誕生した、ということになるだろう。周知のように、プラトンは、この世の事物をイデア界のコピーにすぎないととらえ、そのまたコピーが絵画にほかならない、したがって絵画はイデアからかけ離れることはなはだしいと難じていたのだが、それどころか、これらの神話をプラトン流に読み替えると、コピーのコピーのそのまたコピーということになるだろう。

(『半透明の美学』岩波書店 岡田温司著 2010 p18より抜粋)

今さらながら、対象を直接描いたんじゃなかったんだ!ということに驚く。

とりわけ、ひとつめの影については、なんでわざわざ影?直接描いたものではだめなの?と思ったけれど、よくよく考えてみると、戦地に赴く恋人を見送る立場であれば、「恋人由来の何か」「より直接的に恋人の存在を感じられるもの」を所有することが重要なのだろう。絵画は恋人がその場にいなくても想像で描くことができるが、影は恋人がその場にいなければなぞることができない。存在から得られるもの(存在がなければ得られないもの)。だから影でなければならなかったのだ。

写真の文脈で何度も出てくる、インデックスという言葉。その意味をわかったつもりでいたけれど、ここにきてようやく腑に落ちた。

ちょうど今の時期、太陽が低く影が長く伸びる季節は、ときに一瞥しただけでは何の影かがわからなかったり、ものより影のほうが存在感を示すことがある。そういったものと影の乖離や反転、両者が識別不能なまでに混じりあう様にわたしはどうしようもなく惹かれているが、イメージの起源にまで遡れば、大切な存在をより直接的に感じるための影うつしであった、と。

2019-11-29

15年分のスナップ総ざらえも、あと少し。

ステキと思って撮ったのでは「ない」もの。なんかようわからんけど気になるわと思って撮ったものばかりを集めてみると、自分の関心がどこにあるのかが少しクリアになってきた。

視覚のくせ(エラー)が垣間見えるような場面、画面要素の拮抗状態、前後関係の撹乱をはじめとする識別不可能性。見えなさ。

フェンス(ネット)より手前に突き出ている枝に対しては、立体感や奥行きを感じたりディテールを見ることができるのに、フェンスより奥のものに対しては、奥行きや立体感を感じたりディテールを見ることができない。

むしろフェンスがつくる平面に像がペッタリ吸着されているような気さえする。脳内では面の認識が優先されているのだろうか?

こういった見えているのに見えていないこと。見えなさ。

2019-12-18

ちょうど読んでいた本の中に、ルネサンス期の画家が三次元の世界を二次元平面にマッピングするために、格子状の透明な膜を用いていた、という記述を見つけた。

ところで、アルベルティはまた、絵画を「ヴェール」になぞらえてもいる。いみじくもアルブレヒト・デューラー(一四七一−一五二八)が木版画(図1-1)に残しているように、このヴェールは、窓のフレームに張られた格子(グリッド)状の透明な膜のようなもので、三次元の世界を二次元平面にマッピングするための、透視図法の実践的な装置という役割を担っている。

(『半透明の美学』岩波書店 岡田温司著 2010 p6より抜粋)

図1-1 デューラー《横たわる裸婦を描く男》に相当する図版は、フランス語版のWikipediaから拝借。

Par Albrecht Dürer — Jean-Jacques MILAN 00:00, 23 September 2005 (UTC), Domaine public, Lien

そういえば、デッサンスケール、使ったことあるわ…

2020-07-10

アルベルティのヴェールについて、先日読み終えた『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』に、さらに詳しい記述があったので抜粋しておく。

遠近法の法則を体系化したアルベルティは、三次元の題材をカンヴァスといった二次元の平面上に描く際に役に立つ、単純な器具を考案した。〈アルベルティの薄布(ヴェール)〉とも呼ばれるその器具は、細番手の糸を荒く織った、透けて見えるほど薄い布地を太番手の糸で縫い目をつくって正方格子状に区切り、それを木枠に張ったものだ。画家はこの格子模様のきわめて薄い生地越し題材を見て、その生地と同じように格子状に区切った紙やカンヴァスにそのまま写し取っていく。遠近法を論じた『絵画論』のなかで、アルベルティはこう述べている。「われわれの仲間の間で、〈截断面〉とよび習わしているあのヴェール以上に有用なものは見出し得ないと私は考えている……このヴェールを眼と対象物の間におくと、視的(視覚の)ピラミッドが薄いヴェールを透っていく」(三輪福松訳、一九七一年、中央公論美術出版)

アルブレヒト・デューラーは一五二五年に著した『測定法教則』で〈アルベルティのヴェール〉の別バージョンについて述べている。デューラーが記しているのは薄い布ではなくガラスに正方格子の罫線を入れたもので、それをテーブル上に垂直に立て、画家はガラス越しに題材を見て写し取っていくというものだ。(後略)

『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 pp.122-123より抜粋)

薄い布地だったというのは興味深い。まさしくスクリーンそのもの。ガラスのように透明なものではなく、半透明の布地を透過する像を写していた。ガラスより薄布のほうが、空間を「平面の像に変換」してから描くというニュアンスは、いっそう強くなる。

2019-11-18

人間の視覚では捉えられない無意識の世界をレンズが〜という話ではなく、ひとは見ているつもりになっているが、そもそも目の前にあるものすらあまり見ていない、とあらためて。

2019-07-04

先日、@CKUAで観たジェン・ボー(鄭波)の展覧会で、参考書籍として紹介されていた本の中に、好きな装丁のものがあり、後日、あらためて探し求めた。

ネイティブアメリカンの植物学者が描くうつくしい世界観に触れ、しばらくこちらの世界に戻ってきたくなくなってしまった。それも、ただうつくしいのではなく、現代社会に対する鋭い洞察がいたるところにちりばめられている。心に刺さったところをいくつか書き留めておこうと思う。まずは、経済について。

ネイティブアメリカンの社会では、感謝、とりわけ地球や大地に対する感謝が重視されるが、資本主義社会でドライブのかかった欲望に歯止めをかける力を、著者はこの感謝という行為に見出している。

以下の記述は、著者が夢で見た光景ではあるが、心理描写が興味深い。

つい先日、その市が、鮮やかな質感とともに私の夢に出てきた。私はいつものように腕に籠を抱えて売店を縫って歩き、エディータの店に採りたてのコリアンダーを買いに行く。楽しくおしゃべりをした後、お金を払おうとするとエディータは、要らない、と手を振り、軽く私の腕を叩いて立ち去らせようとする。贈り物よ、と彼女が言う。どうもありがとう、と私は答える。お気に入りのパン屋では、丸いパンの上に清潔な布をかけてある。私はパンをいくつか選んで財布を開けるが、ここの店主もまた、まるでお金を払おうとするのが失礼なことでもあるかのように、要らない、と身ぶりで示す。私は困惑して周りを見回すーー見慣れた市場のはずなのに、様子がガラリと変わっている。私だけではなく、誰もお金を払っていないのだ。私はすっかり嬉しくなって、市場を足取り軽く歩き回る。ここで使える通貨は感謝だけなのだ。すべては贈り物なのである。まるで野原でイチゴを摘んでいるみたいだーー行商人たちは、地球からの贈り物を次の人に手渡す仲介者にすぎないのである。

わたしは自分の籠の中身を眺める。ズッキーニが二本、玉ねぎ一個、トマト、パン、それにコリアンダー。籠はまだ半分空だが、一杯になったみたいに感じる。必要なものは全部揃っている。私はチーズを売っている店に目をやり、買おうかな、と考えるが、買うのではなくてもらうことになることを考え、やっぱりやめることにする。おかしなものだーー市場にあるものが全部、単にとても安いだけだったら、ふだん私はできるだけたくさんのものを買っただろう。でも全部が贈り物となったら、自制心が働いたのだ。必要以上のものは受け取りたくない。そして、明日私は何をお礼に持ってこようかと考え始めた。

もちろん、その夢は消えてしまったが、とても嬉しかった気持ちと自制心は消えなかった。それ以来何度もそのことを考え、私はそのとき、市場経済から贈与経済へ、私有財産から共有財産への転換を目の当たりにしたのだということが今ではわかる。そしてその転換によって私たちの関係は、手に入れた食べ物と同じくらい滋養たっぷりなものになった。(後略)

(『植物と叡智の守り人』 ロビン・ウォール・キマラー著 三木直子訳 築地書館 2018 pp.47-48から抜粋)

市場にあるものが全部、単にとても安いだけだったら、ふだん私はできるだけたくさんのものを買っただろう。でも全部が贈り物となったら、自制心が働いたのだ。必要以上のものは受け取りたくない。

贈与経済では、過剰な欲望は抑止される。これは、大事なポイントではないだろうか。

さらに、「感謝のことば」あるいは「すべてのものに先立つ言葉」として古くからネイティブアメリカンに伝わる慣習を紹介する章では、以下のように記されている。

感謝のことばを聞いていると、否応なく豊かな気持ちになる。それに、感謝の気持ちを表現するというのは素朴な行為に見えるかもしれないが、それは実は革命的な考え方だ。消費社会においては、満足であるというのは過激なことなのだ。自分に不足しているもののことではなく、自分がいかに豊かであるかを認識するのは、満たされない欲求を作り出すことによって繁栄する経済を弱体化させる。感謝の念は充足感を育てるが、経済の繁栄には欠乏感が必要なのだ。感謝のことばは、あなたはすでに必要なものすべてを持っているということを思い出させる。感謝の念があれば、満足感を得るために買い物に行こうとは思わない。満足感というのは買えるものではなく、贈り物であって、それは経済全体を根幹から揺るがす。地球にとっても人にとっても、それは良い薬になる。

(同書pp.146-147から抜粋)

感謝の念は充足感を育てるが、経済の繁栄には欠乏感が必要なのだ。

持続可能な社会に向けて、まっさきに取り組むべきは、感謝の気持ちを表現する、ということなのかもしれない。

2019-07-01

どうしてそれを選ぶのか、自分でその根拠がわからないまま選択を行なっていることは多いという自覚はずっとあった。特にものをつくる場面で。

いちばん身近なものでは、なぜそれを、そのようなかたちで写真に収めるのか?という問い。それはいつも自分につきまとっている。

最近読んだ、『あなたの脳のはなし』には、はっきりとこう書かかれている。

わたしたちはふつう自分の選択の根拠をわかっていない

私たちはふつう自分の選択の根拠をわかっていない。脳はつねに情報を周囲から引き出し、それを使って私たちの行動を導くのだが、気づかないうちに周囲の影響を受けていることが多い。「プライミング」と呼ばれる効果を例に取ろう。これはひとつのことが別のことの知覚に影響するものである。たとえば、温かい飲み物を持っている場合は家族との関係を好意的に表現し、冷たい飲み物を持っているときは、その関係についてやや好ましくない意見を述べる。なぜこんなことが起こるのか?心のなかの温かさを判断する脳のメカニズムが、物理的な温かさを判断するメカニズムと重なり合っているので、一方が他方に影響する。要するに、母親との関係ほど根本的なものについての意見が、温かいお茶を飲むか、それとも冷たいお茶を飲むかに、操られる可能性があるということだ。

(『あなたの脳のはなし』 デイヴィッド・イーグルマン著 大田直子訳 早川書房 2017 pp.111-112から抜粋)

ほかに、硬い椅子に座っているときのほうが、柔らかい椅子に座っているときよりもビジネスにおいて強硬な姿勢を示す、といった例も挙げられている。

もうひとつの例として、自覚されない「潜在的自己中心性」の影響を考えよう。これは、自分を思い起こさせるものに引きつけられる特性のことだ。社会心理学者のブレット・ペラムのチームは、歯学部と法学部の卒業生の記録を分析して、デニースやデニスという名前の歯科医(デンティスト)、そしてローラやローレンスという名前の弁護士(ロイヤー)が、統計的に多すぎることを発見している。

(同書 p112より抜粋)

さらにたたみかけるようにこう続く。

心理学者のジョン・ジョーンズのチームは、ジョージア州とフロリダ州の婚姻記録を調べ、実際に名前のイニシャルが同じ夫婦が予想より多いことを発見した。つまり、ジェニーはジョエルと結婚し、アレックスはエイミーと結婚し、ドニーはデイジーと結婚する可能性が高い。この種の無意識の影響は小さいが数値的な裏付けのあるものだ。

要点はこうだ。もしあなたがデニスやローラやジェニーに、なぜその職業やその配偶者を選んだのかと訊いたら、彼らは意識にある説明を話すだろう。しかしその説明には、最も重要な人生の選択に対して無意識がおよぼす力は含まれていない。

(同書 pp.112-113より抜粋)

これほどまでに、無自覚に環境の影響を受けているのだとしたら、時間をかけて見つけた合理的に思える根拠も、疑わざるを得ない。

想像以上に「わかっていない」ことがわかって、少し恐ろしくなった。

2019-03-10

先日訪れた展覧会で、展示構成がプログラミングのように構築されている印象を受けたのをきっかけに、ひとはどんなモデルで展示構成を考えるのだろうということに興味を持つようになった。

わたしの場合は、音楽的にとらえる傾向があるように思う。

2015年に札幌でペア作品を展示した際、それを表現するのに「主題と変奏」というフレーズが頭に浮かんだ。A/Bのような比較としてとらえられるペア作品ではあったが、2点を同時に視野に入れることはできないので、時間の流れを含んだ「主題と変奏」という表現はしっくりきた。同時に、そういう音楽的な表現がふと思い浮かんだことに、自分でも驚いた。

そう考えると、写真が横に並んでいく作品の構造はそのまま、矩形のユニットが横に並ぶ楽譜をなぞらえているようにも思え、幼少からのピアノレッスンをはじめとする20年余の音楽の経験は、意外なかたちで自分の中に深く根を下ろしているのかもしれないと思うようになった。

展示に限らず、何か構成を考える際に、主旋律、副旋律、転調、インヴェンションの1声、2声、3声の複雑な交錯といった音楽的な構造を、むしろ意図的に援用するのは面白いかもしれない、と思う。

2019-01-20

松本卓也さんの『享楽社会論: 現代ラカン派の展開』(人文書院 2018)の第6章2節 視線と羞恥の構造に、とてもおもしろい記述を見つけた。

“視線が恥(羞恥)を生み出すメカニズムは、一体どのようなものだろうか。視線は、どのように恥ずかしさを生み出すのだろうか。”という書き出しではじまるこの節は、まなざしについての示唆に富んでいる。

なかでも、水着の女性のグラビアを見るときに感じない恥ずかしさを、実際に水着の女性が目の前にいると「目のやり場に困る」と恥ずかしさを感じるのはなぜかという問いから導かれる以下の論考がおもしろい。

水着の女性を「見る」ことそれ自体が恥ずかしいのではない。また、見ることによってその女性を「知る」ことが恥ずかしいのでもない。むしろ、その女性を見る際に、自分のことが知られてしまうのが恥ずかしいのである。女性の身体のどこを見るかによって私たちの欲望が知られてしまうこと。つまり、自分の視線が水着の女性を見ることによって、自分の欲望を知られてしまうことが恥ずかしいのである。それゆえ、「見ること=知ること」という等式を恥ずかしさのメカニズムとして考えるならば、その場合「知る」という行為の目的語は相手ではなくて私たち自身である。(「私が他者を知る」のではなく、「私が他者によって知られる」)という主客の逆転があることによく注意しておかなければならない。

(同書 pp.182-183から抜粋 *太字は本文の傍点箇所です)

その先には、カメラマンについての言及も続く。

(前略)さきに、水着の女性のグラビアを見ることは、見ている側に恥ずかしさを生じさせない、と述べた。窃視症は、これとよく似ている。というのは、窃視症者自身は壁を一枚隔てたところに隠れており、自分のことが相手に知られることがないからである。これは、写真の基本的な構造ともよく似ている。カメラマンは、カメラを用いて「壁」をつくり、被写体を含む外界から隔離されることができるからである。それゆえ、窃視症者やカメラマンには恥ずかしさは生じないのである。

(同書 pp.188から抜粋)

さらに、もう少しだけ抜きだすと、

(前略)カメラマンは、自分と被写体とのあいだにカメラという「壁」を挟むことによって、安全な位置を確保している。グラビアの水着女性が私たちを非難してこないのと同じように、カメラマンも、カメラという「壁」の向こうから攻撃されることはない。覗き魔が隠れる「壁」と同じように、カメラがきわめて安全な位置を提供してくれるのである。(後略)

(同書 pp.188から抜粋)

窃視症との関連でカメラが引き合いに出されたことに少し戸惑いを覚えたが、よくよく考えてみると、撮影対象の中にひとが入っている場面では、たしかに「覗いている」ような気もちになることがある。作品制作においては、あいだに川を挟んでいることもあって、被写体(に含まれている人物)からコミュニケーションをとられる可能性はないし、そもそも被写体に撮られていると悟られることも少ないが、それでも一方的にカメラを向けていることに対する疚しさはぬぐえない。とりわけ、二作目からはひとの営みが画面に写り込むことを意識しているので、なおのこと、疚しくないとは言い難い。

もう少し、写真に引き寄せて考えると、カメラという「壁」によって被写体に対しては隠される撮影者の欲望(見たい、見せたい)は、撮られた写真によって(どういう構図でどこにピントをあわせているかで)事後的に露呈する。しかし、中心的な対象をもたないフラットな画面構成であれば、撮影者の欲望はどこまでも隠し続けられる。

ここでわたしに突きつけられたのは、そういうフラットな画面構成を採用するその背景に、自分の欲望を知られたくないという強い恥の意識、あるいは自分の欲望を知られることに対する強い恐れがあるのではないか?という問いである。

2018-02-13

それまでワンショットでおさめていたものに、何度もシャッターを切っている。

迷いを変化の兆しととらえれば、決して悪いことではないのだけれど、どこか心許なさもつきまとう。気がつくと、ジョージア・オキーフと篠田桃紅の本を手にしていた。

あるときは、思いもかけないぐらい、墨は美しい表情を出すんです。自分でも、こんなにうっとりする線が引けるとは思わなかった、っていうものを授けるんです。ときどき、私を越える。こんなに美しいものを描ける力があったんだって、自分で自分にびっくりする。惚れ直すことができるんです。墨には、それくらい幅があるんですよ。

(『百歳の力 (集英社新書)

』 篠田桃紅著 集英社新書 2014 p146より抜粋)

ときどき、私を越える。

何十年も墨の線を引き続けた作家が、それでもなお、自分を越える美しい線に出会い、驚く。

その事実に、こころが震えた。

2018-02-10

「書くこと」について、友人と話をした。

友人は、わたしがどこに着地するかわからないままでも書き始められることに、すこし興味を持っている様子だった。彼女は、どういうことを書くか決めてからでないと書けないと言う。

書いているうちに思いもよらない方向に展開したり、思いもよらないものに接続することが、即興演奏のようでおもしろいと感じていたが、書く人がみなそういう風に書くわけではない、ということを、わたしはその時はじめて知った。

書くことや、ものづくりで一番おもしろいのは、手を動かしているうちに、まったく想像もしなかったものが生まれる(というより「出会う」)ことだと思っている。とりかかった時点で、何ができあがるか、自分にはわかっていない。むしろ、わからないからこそ、自分の手が生み出す、まだ見ぬ何かを見たいと願う。そして、それが書いたり作ったりする強い動機になっている。

下條信輔さんの、『サブリミナル・インパクト―情動と潜在認知の現代 (ちくま新書)』に、前意識についての記述を見つけた。「知っている」と知っている範囲(意識 conscious representation)の外側に同心円状に、知らずに「知っている」範囲(前意識 sub-conscious representation)が広がっている図を見て、なるほどなぁと思った。

書いたり、手を動かすことが、前意識と呼ばれる部分に働きかけをしているのかもしれない。

ここで特に私たちが考える前意識の知は、意識の知と無意識の知の境界領域、またはインターフェースにあたります。人が集中して考えたり、あるいはぼんやりと意識せずに考えるともなく考えているときに、突然天啓が閃く。スポーツによる身体的刺激や、音楽による情動の高揚、他人がまったく別の文脈で言った何気ない一言などが、しばしばきっかけになるようです。

こういう場合には、新たな知は外から直接与えられたわけではなく、といって内側にあらかじめ存在していたとも言えません。その両者の間でスパークし「組織化」されたのです。

この意味で前意識の知は、意識と無意識のインターフェースであると同時に、自己の心と物理環境、あるいは社会環境(他者)とのインターフェースでもあります。前意識を通してさまざまな情報や刺激が行き来するのです。(後略)

(『サブリミナル・インパクト―情動と潜在認知の現代 (ちくま新書)

』 下條信輔著 筑摩書房 2008 pp.258-259から抜粋)

2018-01-21

久しぶりにクラシックのコンサートを聴きに行った。

ごくあたりまえのことだけれど、さまざまな質の音があちこちから響いてくることや、コントラバスの低い弦の音のゆたかさ、弦をはじく寸前の微かに擦れる音、指揮者ののびやかな身ぶりに自分の身体もどこか同調しているようなこと、いろいろ発見があっておもしろかった。

なかでも、ヨハンシュトラウスの「ばらの騎士」でバイオリンが近くの音、遠くの音を奏で分けている箇所。音だけで空間の奥行きがグンと広がったことに鳥肌が立った。音の強弱だけでなく、明瞭さや肌理といった音の質も奏で分けられていたように思う。実際の劇場の空間よりも、広さや奥行きを感じられたのが不思議だった。

音楽の道に進もうと思っていた10代の頃、ひたすら譜面を追っていた時期には、気づかなかったことばかりだ。離れたからこそ、気づくことがあるのかもしれない。

2017-12-28

『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)』にあった遷宮の話が、ずっとひっかかっていた。世界遺産への登録が検討された際、遷宮によって建て替えられた“新しい建物”をどうとらえるかが議論になったという。

コピーがオリジナルにとってかわるという存在のしかたが取りざたされたようだけれど、わたしたち自身、その細胞は日々新しいものに入れ替わっている。むしろ遷宮のシステムは、生物の在りように近いのではないか、とも思う。「存在のしかた」は、ひとつではないのだ。もっと世界に視野を広げれば、もっと多様な「存在のしかた」が見つかることだろう。

それと同時に、あたりまえに交わされる「オリジナルとコピー」という議論が、実に西欧的(西欧ローカル)な問いであることにも気づかされた。

最近、芸術の枠に組み込まれていない視覚表現に関心を持つようになった。そういったところから、芸術における議論を相対化する視点が得られるのではないか、と期待している面もある。そう考えるようになったきっかけは、この遷宮の話だ。

以下、『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)』 高階秀爾著 岩波現代文庫 2009より抜粋。

ところが、伊勢神宮においては、コピーが本物にとって代わる—というか、コピーこそが本物である—という、西欧の論理ではあり得ないはずのことが、現実に行われている。神殿が二十年ごとに建て直されるというのは、もともとは建物が古くなって損傷が激しくなったから新しいものに代えるという理由から始められたものであろうが、それは、本物がいたんできたからコピーで間に合わせるというものではない。新しく出来上がった瞬間に、それは「本物」となるのである。(p31より)

問題は、もちろん伊勢神宮だけにあるのではない。日本古代のこの神殿が、西欧の論理を戸惑わせるようなやり方で今日まで生き続けているということは、とりも直さず、それが日本人の心性、価値観、ものの味方と、深いところでつながっているからであろう。

差し当たりまずはっきりしていることは、日本人は西欧人ほどものそのものに価値を置いていないということである。あるいは、ものそのもののなかに本質はないと考えている。と言ってもよいかもしれない。伊勢神宮で大事なのは、建物そのものではない。いや建物はむろん大事ではあるが、その大事だということが、建物の材料であるものとは、必ずしもそのまま結びついていない。現実には二十世紀に建てられたものであっても、あるいは途中で何回も壊され、建て直されたものであっても、現在の伊勢神宮は、われわれにとって、やはり千数百年前とまったく同じ価値を持っている。(p32より)

この「形見」という言葉は、もともと「かた」(型、形)に由来するものであろうが、とすれば、そのこと自体、きわめて意味深い。事実、西欧に「ものの思想」というものがあるとすれば、日本には「かたの思想」とでも呼ぶべきものがあって、ものそのものよりもかたないしは形の方を重要視する傾向が強いからである。伊勢神宮が六十回も建て直され、そのたびにものとしてはまったく新しい別の存在になりながら、一貫して同じ価値を保ち続けた理由は、それが同じ「かたち」を受け継いでいるからなのである。

日本人のこのような価値観は、宗教の世界を離れて日常の世界においても、その現われを見出すことができる。さしずめ、歌舞伎の名跡などというものはその代表例であろう。

かつては、梨園においてのみならず、武家でも商家でも似たようなことが行われていたが、団十郎とか歌右衛門という名前は、それを名乗る人が何回入れ代わっても、一貫してある一定の価値を示している。ちょうど伊勢神宮が、何回建て直されてもつねに伊勢神宮であるのと同じである。(p38より)

2023-01-22

『 空間の経験 身体から都市へ』 にも、遷宮についての記述があった。

形態は、崩壊しやすいものでしかない特定の実体より重要である。形態を復活させることは可能であるが、形態をつくり上げている材料が崩壊するのは必然なのである。日本の神道の古くからの習慣は、このような再生の観念によって説明することができる。神道の神社は一定の期間ごとに完全に建てかえられ、備品と装飾も一新される。とくに、神道の中心である伊勢の大神宮は二十年ごとに建てかえられる。それに対して、ローマのサン・ピエトロ大聖堂、シャルトル大聖堂、カンタベリー大聖堂といった大きな教会堂は、何百年ものあいだ風雪に耐えてそこに立っている。長い期間に渡る建築の過程でその形態は変化していくが、ひとたびそこに存在するようになった実体は不変のままなのである。

(『 空間の経験 身体から都市へ』 イーフー・トゥアン著 山本浩訳 ちくま学芸文庫 1993 pp.338-339より抜粋)

高階秀爾さんが『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い』(2009)で述べている、

西欧に「ものの思想」というものがあるとすれば、日本には「かたの思想」とでも呼ぶべきものがあって

というくだりと見事にパラフレーズしている。

2017-12-14

いくらでも考えるべきことはあるのだけれど…

造形や表現を生み出すときの、プリミティブな衝動や、感覚を忘れないように。

頭だけで考えることも危険。ほんとうに「腑」に落ちているか。身体に訊いてみる。

一見、理屈が通っているように思えることも、実感がともなわなかったり、違和を感じるときは立ち止まろう。

写真は、被写体の意味や物語に安易に回収されてしまうから気をつけること。あくまでも「画面で何が起こっているか」「画面との間に何が立ち上がりうるか」に留まり続けること。

2017-12-08

祖父が遺した朝顔の種を播いたのは一昨年のこと。

その花が種を落としていたのか、今年は播いたつもりのない鉢から二株の朝顔が芽を出した。

せっかくだからと鉢をわけて育ててみたら、片方は葉っぱも花も強く縮れた畸形だった。

しばらくのあいだ、畸形の株をかばうような心もちで水をやっていたのだけれど、ある朝、堂々と花を咲かせているのを見て、これがこの花の個性なんだと気がついた。

その発見はなんとも嬉しく、清々しさと開放感に溢れていた。ほんの少し自分の心がふくよかになった気もした。

つまりは、息苦しかったのだ。

正常や標準といった狭い範囲をくくり、そこから外れたものを排除したり、標準に近づけようとする社会の圧は日増しに強くなっている。その圧が恒常的であるがゆえに、気づきづらく、さらには、知らずしらず内面化してしまっていたのだろう。ずいぶん、無頓着になっていたものだ。

朝顔の花から学んだものは、大きい。

一昨年は、朝顔のつるを巻いて他者に寄りかかるありさまに、嫌悪感を隠せなかった。

できることなら、向日葵のように己の力ですっくと立っていたい、と思ったものだ。

でも今夏の台風で、強い風にあおられるなか、朝顔だけがまったく動じない様を見て、

他者の支えを前提として生きるしなやかな強さを朝顔に見出した。

平時だけを考えれば、向日葵の生き方でもいいのかもしれない。

けれど、有事を想定すれば、朝顔の生き方にも一理ある。

朝顔ひとつとっても、見える景色が変わることもあるのだと知った。

2017-12-04

昨夕、水餃子を湯がくのに、ふと思いついて「OK google! 4分測って!」とお願いしたら、ちゃんとスマホのタイマーが起動して4分が計測された。調理中のような、両手が塞がっている場面では、音声でコントロールできるのは、ものすごくありがたい。長時間露光の撮影でも、使えるんじゃないかと思う。

先日、1年ぶりに訪れた漢方医で。

それまでは、話を聞きながら先生が問診内容をタイピングしていたのが、その日は、先生がこちらを向いて話を聞いているだけで、わたしの回答が画面の電子レシピにリアルタイムで書き加えられていくのに驚いた。よく見ると、奥に助手が座ってタイピングをしていたのだけれど。

先生がきちんと自分のほうに身体を向けているだけでも、ずいぶん印象が違う。それまでは、発話のタイミングを先生のタイピングのペースにあわせていたのが、普通に会話ができるようにもなった。

問診がスムーズになった分、診察時間は短縮されたが、「ながら聞き」ではなくなったので、コミュニケーションの質は高くなったと感じられた。(生産性の向上やなぁ)

医師は、医師にしかできないことをするべきで、タイピングをする必要はないという当たり前のことに気づかされたのと同時に、いずれこの部分は音声入力に取ってかわられるだろう、と思った。

最近の音声認識は、思っているよりずっと精度が高く、わたし自身、スマホの入力はほとんど音声に頼っている。

さて、こんなことを書いたのは、WEBが今後どうなっていくのかを考える機会があったから。

音声認識とアシスタントの能力がどんどん高くなれば、視覚ベースが音声ベースのコミュニケーションにとってかわられる場面も増えていくだろう。WEBはアシスタントにリーダブルな構造に変化していくだろうと予想している。

そういうことを考えていたせいか、膨大な撮影データから「あなたにオススメの被写体」をカメラにおすすめされたり、過去に設定された露出の解析をもとに、被写体に応じて「わたし好み」の画が得られる設定をカメラが自動的にほどこす時代がくるのではないか、というようなことを妄想した。

たぶん、技術的には可能だろうけど、そこまでいくと、撮影者の主体性が脅かされ、撮影する楽しみが奪われるから、あえて踏みとどまる(踏みとどまっている)のではないだろうか。

「オススメ」を裏切りたくなる天邪鬼な心根が、撮影者をよりクリエイティブに駆り立てる、ということになるのかもしれないが。

2017-11-05

第二に、泥絵が人事・風俗のモティーフを排除するのに対して、浮世絵は人々の営みを前景化する。それは、絵師の関心の中心が、街を背景として繰り広げられる人間の〈出来事〉にあることを意味する。それに対して、人事・風俗モティーフがほとんど見られない泥絵の場合に際立つのは、都市空間そのものの〈フィジカル〉な存在である。つまり泥絵が描くのは、都市のハード面を形成する坂や道、建築物など不動のものである。主役は街そのものであって、街に生きる人間ではない。それに対し、浮世絵は都市のソフト面を描く。人事・風俗などはまさに運動する都市のイメージである。

第三に、浮世絵が表象しようとしているものとは、移ろいゆく時間的モティーフであるといえるだろう。花鳥風月などをはじめとする循環する時間を指示する季節の景物は、広重の浮世絵にとって非常に重要な構成要素である。気がつけば過ぎ去るが、また返ってくるという循環する時間。そこに浮世絵の受容者は〈情趣〉を感じるにちがいない。また広重は、夕暮れや夜景、雨や雪など、一日の特定の時刻や気象を指示するモティーフも執拗に描いた。一瞬のうちに過ぎ去っていってしまう時間のはかなさもまた広重が好んで描くところであり、受容者はその〈情趣〉に感情移入しやすかったにちがいない。それとは反対に、泥絵の場合、花見や雪などきわめて稀な例を除いて、季節を判別することはほとんど不可能に近い。季節を表示する自然物がほとんど表象されることがないのと同様に、時刻を表示するモティーフもほとんど描かれない。泥絵には、朝焼けも夕暮れも夜景も存在しないのである。存在するのは、昼日中の抜けるような青い空の真下に静かにたたずむ江戸の街なのである。広重が時間的なものを〈情緒的〉に描くとすれば、泥絵はむしろ空間的なものを〈理性的〉に描いているといえるだろう。

『トポグラフィの日本近代―江戸泥絵・横浜写真・芸術写真 (視覚文化叢書)

』 佐藤守弘著 青弓社 2011 pp.41-42より抜粋

これは、泥絵と浮世絵を比較した記述だけれど、自分の関心が浮世絵師のそれとほぼ重なることにどきっとした。むろん、そのままなぞるつもりなどさらさらなく、むしろ〈情緒的〉にしか表現されなかった題材を〈理性的〉に扱おうと思っているのだが。

2017-11-01

熊谷晋一郎さんの著書を読むのは『リハビリの夜 (シリーズ ケアをひらく)』以来。外出先で読んでいたのに、思わずうるっときてしまった。

未踏の社会に対して、失敗しつつも一歩を踏み出しつづけられるのは、どこかで社会のこと、他人のことを信頼している子供です。その、いわば根拠なき他人への信頼は、おそらく親との関係によって育まれる部分が大きいように思います。困ったときに誰か助けてくれるはずだと信じ、助けを求められるようになるには、困ったときに、下手でもいいから誠意をもって応じてくれた親との関係の記憶が、何よりの財産になるでしょう。そしてまた、自分を育てるにあたって、困った親が社会にヘルプを出したということ、そして、社会が親を救ってくれたということを、子は見ています。小さい子にとって、自分と親の境界線はあいまいで、親が社会によって助けられる姿は、自分が社会によって助けられる姿と不分離なものです。子が社会を信頼できるようになるという意味でも、育児を抱え込まず社会にヘルプを出す姿を子に見せることは大変重要だと思います。

『ひとりで苦しまないための「痛みの哲学」

』 熊谷晋一郎 大澤真幸 上野千鶴子 鷲田清一 信田さよ子 青土社 2013 p108より抜粋

人が社会(他者)に抱く印象は、その人と養育者との関係とパラレルだと、うっすらと感じていた。養育者への不信感は、そのまま社会(他者)への不信感だ。だから、まず、我がこととして刺さったというのもある。でもそれ以上に切実なのが、今の不寛容な社会が、想像以上のダメージを次世代に与えるかもしれないという危機感。

今、子育てをしている親たちは、不寛容な社会の中で、多かれ少なかれ萎縮していると思う。社会の側から「助けるよ」というメッセージを明確に示さない限り、「ヘルプを出す」ことすら難しいのではないかと思う。親たちを救えるように、また、親たちが躊躇なく救いを求められるように、社会を整えることが急務だと思う。

2017-10-29

〈パノラマ的視覚〉の一語に勢いづいて、ヴォルフガング・シヴェルブシュの『鉄道旅行の歴史 〈新装版〉: 19世紀における空間と時間の工業化』を繙いた。

のっけからすごい表現だなぁと思ったのが、この「時間と空間の抹殺」という表現。そのくらい、当時の人々にとって鉄道のもたらした速度は脅威だったのだろう。

時間と空間の抹殺、これが鉄道の働きを言い表す十九世期初期の共通表現(トポス)であった。この観念は、新しい交通手段が獲得した速度に由来している。所与の空間的隔たりを踏破するためには、伝統的にはある決まった旅行の時間または輸送の時間が必要であったが、この距離が、突然その時間の何分の一かで踏破されることとなり、これを裏返せば、同じ時間で昔の空間的な隔たりの何倍かが進められることになった。

『鉄道旅行の歴史 〈新装版〉: 19世紀における空間と時間の工業化

』(ヴォルフガング・シヴェルブシュ著 加藤二郎訳 法政大学出版局 1982) pp.49から抜粋

(前略)抹殺されたものとして体験されるのは、伝統的な空間及び時間の連続性である。この連続性は、自然と有機的に結びついていた昔の交通技術の特徴である。昔の交通技術は、旅をして通過する空間と模倣的関係にあったので、旅行者には、この空間を生き生きとした統一体として知覚させたのである。(後略)

鉄道が空間と時間とを抹殺するという考えは、交通技術が突然に全く新たな他の交通技術によって代替されたときに見出される、知覚のこのような現実喪失と理解することができよう。鉄道が作り出す時間・空間の関係は、技術以前の時代のその関係にくらべると、抽象的なものに見え、時間・空間感覚を阻害するものと写る。(後略)

同書 p53より抜粋

高速移動があたりまえの時代に生きる者としては、「抹殺」とまで言う衝撃は想像しにくいけれど(正直、大げさだなと思うし)、翻って考えると、鉄道以前の旅では、それだけ濃密な関係が、人と空間の間にあったということなのだろう。

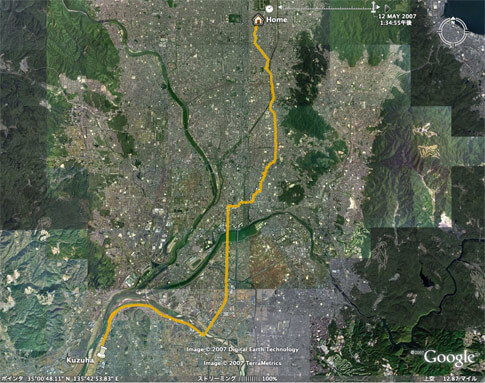

このことで少し思いあたることがある。

写真を撮るようになってから、歩くことで、その土地への親近感が増すのに気がついた。ひと月に満たない滞在でも、歩いた土地には愛着が湧く。徒歩の次が自転車。逆に、バスで観光地を巡るパッケージツアーでは、そのような親近感は抱き難い。

「歩くと、土地との関係が近くなる」というのが、近年のわたしの発見で、鉄道の登場以前に馬車や徒歩で移動していた時代には、むしろその感覚のほうがデフォルトだったのかもしれない。

十九世期初期の人々に抹殺とまで言わしめた、鉄道の速度がもたらした「時間・空間感覚の阻害」は、朝夕通勤電車にゆられ、ときに新幹線で移動するわたしたちに、もはや何の違和感ももたらさない。テクノロジーによって、ひとびとの知覚のありようが変わるということは、今後もっと顕著に起こるだろう。

シンギュラリティーに戦々恐々としているわたしたちの有様は、22世紀からまなざせば、なんと大げさな、と、とらえられるのかもしれない。

2017-10-21

最近は、本来の目的とは違うところで、興味深い文章に出会うことが多い。今日は、横浜写真について調べようと繙いた本から。

文化史研究者ヴォルフガング・シヴェルブシュ(Wolfgang Schivelbusch)が看破したように、十九世紀後半の鉄道の発達の結果、ヨーロッパ人の知覚は劇的に変化した。産業革命以前は旅行者は、自らがそのなかに含まれる前景を仲介として、常に景観と同一空間に属していた。ところが、高速で移動する鉄道の車窓からでは、飛び去るように過ぎていく前景を捉えることはもはや不可能に近い。車上の人と景観の間には「ほとんど実体なき境目」が挿入されることになる。この前景なき空間認識を、シヴェルブシュは〈パノラマ的視覚〉―刹那的・印象派的とも言いかえられる視覚体験―と呼ぶ。(後略)

(『トポグラフィの日本近代―江戸泥絵・横浜写真・芸術写真 (視覚文化叢書)

』佐藤守弘著 青弓社 2011 p112より抜粋)

「車窓から見える景色が映像的に見えるのはなぜだろう」という、10年来のモヤモヤがすっと解消した。

前景を認識できないから(処理が追いつかない)→景観と同一空間内に自分を定位することができず→景観と自分との関わりが希薄になり→リアリティの欠如→結果、景観を「映像的」と感じる、ということか。

こういう視覚の綻びが見え隠れするところが、いちばんおもしろい。

2017-10-10

昔の投稿を繰っていて「移動焦点の原理」を見つけた。

ちょうど、少し前に遠近法と視線について書かれたものを中心に読んでいたので、あわせて書き留めておこう。

まずは猪子さんの基調講演についての記事

[CEDEC 2011]日本人は,遠近法で風景を見ていなかった。9月8日の基調講演「情報化社会,インターネット,デジタルアート,日本文化」をレポート

http://www.4gamer.net/games/131/G013104/20110910008/

以前、英語のステイトメントに「絵巻やスーパーマリオブラザーズのようなスクロールゲームに影響を受けている」と書いたとき、わたしの中でその2つは別々のものだったけれど、上の記事にその2つが同根だと分析している話があって、とても興味をそそられた。

それから、高階秀爾さんの『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)』

〈洛中洛外図屏風〉のように、画家の視点が自由に移動して、それぞれの視点から眺められた細部を並列的に画面に並べていくという画面構図法では、画面は、統一的な空間構成をもたず、平面的に左右にいくらでも拡がっていく傾向を持つ。西欧の遠近法的表現においては、アルベルティの『絵画論』のなかにはっきりと述べられているように、画家はある一定の視点に位置して眼の前の世界を眺め、その世界を、あたかもひとつの窓を通して見たかのような一定の枠のなかに秩序づけて表わす。その窓枠にあたるものが、すなわち画面そのものにほかならない。したがって、西欧の絵画においては、画面の枠というものは、統一的な空間構成を成り立たせるために、画家の視点と同じようにやはり不可欠の前提である。ところが、画家の視点が自由に移動する日本の画面構成においては、原理的には、画面は、視点の移動にともなっていくらでも拡大することができる。むろん実際には、屏風なり襖なりの現実の画面によって作品の枠は決定されているのだが、そのなかに表現された世界は、枠のなかだけで完結するのではなく、その枠を越えてさらに外に拡がっていく傾向をもつ。

(『増補 日本美術を見る眼 東と西の出会い (岩波現代文庫)

』 高階秀爾著 岩波現代文庫 2009 pp.20-21から抜粋)

「画家の視点が自由に移動する日本の画面構成においては、原理的には、画面は、視点の移動にともなっていくらでも拡大することができる」つまり、画面構成そのものが、フレームの強度に影響を与えるということか。

2017-10-06

『ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術』からの流れで読み始めた本の中に、興味深いフレーズを見つけた。

以下、『謎床: 思考が発酵する編集術』(松岡正剛、ドミニク・チェン著 晶文社 2017)より抜粋

- ドミニク

「うつる」がおもしろいのは、写真の「写」だし、映像の「映」だし、しかも移動の「移」ですね。

(p125より抜粋)

- 松岡

平行移動に近い。バーチャルもリアルも混在して平行移動していくんですね。日本はスーパーフラット状態なんですね。ですから、浮世絵のようなああいうスーパーフラットな絵が描ける。そこに村上隆も関心をもったのだと思いますが、こちら側と向こう側が同じ大きさで描いてある。奥村政信や広重や華山ぐらいから少し遠近法が入りますが、それまでは全部同じ大きさですね。

もともと、「源氏物語絵巻」などの吹抜屋台画法で描かれる王朝の絵巻のパースペクティブがフラットにできているんです。それとも関係があるし、鈴木清順が自作の映画の中で解明していましたが、日本の空間は視線が水平移動するんです。バニシング・ポイントがないんですよ。

- ドミニク

ああ、絵巻とかは本当にそうですよね。

- 松岡

一点透視にならない。だから「モナ・リザ」のようなああいう絵は生まれない。バニシング・ポイントをもたず、フラットに平行移動しながらすべてを解釈していく。絵巻は右から左へ見ていきますが、そうしたあり方が日本の物語、ナラティヴィティを成立させているとも言えるわけです。どこもかもがフラットなので始まりと終わりも曖昧で、どこからでも話を始められる。その代表的なものが『伊勢物語』で、そこには伊勢が出てこない。在原業平が東下りしているだけ、平行移動しているだけの話です。

(p127より抜粋)

ちょうどスクロール用のスクリプトを調整しているさなかに、このくだりに出くわした。

バニシング・ポイントをもたず、フラットに平行移動しながらすべてを解釈していく

バニシング・ポイントがあると、どうしてもそこに視線がひっぱられる。フラットな画面だと構成要素の吸引力が等しくなり、視線が自由になる。画面の構成要素の力関係。

どこもかもがフラットなので始まりと終わりも曖昧で、どこからでも話を始められる

ディスプレイがもっと高解像度になれば、プリントにこだわらなくてもいいかもしれない。ブラウザベースであれば、映像と違い縦横比は自由自在。ループ再生で好きなところから見て、好きなところで見終えるのもよし。そんなことを考えていたところだった。

作品が長いので、展示では空間にあわせて作品を端折ることがある。ふつう、空間にあわせて作品の一部を切ったりはしない。それこそ、展示空間の都合でモナ・リザの右端を切り落としたりはしないだろう。なのに、端折ることにまったく躊躇を感じなかった。「必ずしも全部を見せなくてもいい、と思うのはどうしてだろう?」とずっと不思議に思っていた。はじめに選んだ形式(フラットであること)によって、すでに、さまざまなこと(自分の態度まで!)が決まっていたのかもしれない。

日本の物語の構造までは考えたことはなかったけれど、媒体(絵巻)の形状が、物語のあり方を規定するということは、大いにありうることだろう。まずは『伊勢物語』を読むところから。

2017-06-30

作品のポータブルな形態として、最初は冊子、それから折本にしてみたけれど、

ロシアで撮影した作品はあまりに長く、折本に仕立てるのすら難しいと判断。で、第3形態、巻子。

わたしは、日本美術の影響を多分に受けている、という自覚がある。先行する写真作品群よりずっと深いレベルで、日本美術の影響を受けている、と思っている。

でも、それは画面の構造的な問題であって、テイストとして和を取り入れることや、安易なエキゾチシズムに回収されるような表現は、絶対に避けたいと思っている。そういうこともあって、巻子の形態を採用するのに過剰なほど警戒心を持っていたのだけれど、巻子は固定されたフレームを持たないという点で、作品にもっとも適した形態である、と、ある日ふっと腹に落ちた。

実際作ってみると、巻子は、シンプルな構造でありながら大量の情報を輸送することができる、非常に優秀なアナログツールだと思う。一方、リニア編集とか、シーケンシャルアクセス、ということばを久しぶりに思い出すくらい、「前から順に」しか目標にたどり着けない、まどろっこしさもある。(カセットテープを思い出した)

そして、手で繰ってみた実感として、わたしの作品には巻子の形態がいちばんしっくりきている。

写真集を…と長らく思っていたけれど、作品の性質として、そもそも冊子には向いていないのかもしれない。

2017-05-02

友人のすすめで3年前にはじめたアシュタンガ・ヨガ。特に、時差が大きかったり極寒の地に赴いたとき、心身を整えるのに効果覿面で、ふだんも、ゆるゆると練習を続けている。

あるとき、たまたま手に取った本が、ジョン・カバット・ジンの『マインドフルネスストレス低減法』で、それをきっかけに、ヨガの練習後に、少しだけ呼吸に意識を向ける時間をもつようになった。

それから1年半くらい経つだろうか。

日常生活で、自分があたりまえと思っていたことが「もしかしたら、そうじゃないかも?」とか「そうじゃない考え方もあるよね?」と気づくことがふえたように思う。

たとえば、難しいヨガのポーズに対して、それまでは、できるようになりたい、の一点張りだったけれど、その朝は、「昨日と筋肉の張りや、伸ばしたときの気もち良さが違うな」ということが妙にリアルに感じられたので、「じゃあ今日は、できるできないじゃなく、からだがどう感じているかをじっくり味わってみよう」と意識の向け方を変えてみた。というようなこと。

できるできないのこだわりから離れたせいか、呼吸がそれまでよりやわらかくゆったりとしたものに変わって、そこでもう一度発見があったり。

似たようなことが、日常生活の中でも、ふえつつある。

それは必ずしもいいことばかりではなく、今まで気づかなかった微細な感情の揺れに気づくような場面もある。「あれ?こんな些細なことで、もしかしてわたし傷ついてる?」といったように。

それでも、ふとしたきっかけで、今までとは違った考え方や感じ方にひらかれ、それまで当然としていた前提を相対化できるのは面白い。たとえそれがどんなに些細なことであったとしても。

ここ数年、撮影旅行や、展覧会でバタバタしていて、知らぬ間にものが増えていた。

引っ越しや、トランクルームの利用も考えたけれど、まずはものを減らしてみようと思い、不要品の処分と部屋の整理に取り掛かったのが1年ほど前のこと。最近になってようやく、目に見えてものが減って気づいたことがある。

はじめは、身軽になりたいという思いに突き動かされていたのだけれど、ものが減って部屋が片づくと、

(誰もが言うことだけれど)まず、とても気分がいい。

そして、予期せぬ収穫は、今まで気づかなかったことに、気がつくようになったこと。

部屋のカーテンをシンプルなものにかけかえたら、翌朝、外から射し込む光が、窓ガラスを通すのと、通さないのとで、ほんの少し、緑み、あるいはマゼンタみ、を帯びていることに気がついた。

もしこれが、部屋がごちゃごちゃしていたり、にぎやかな柄のカーテンを吊っていたら、きっと気づかなかったろうと思う。日常生活での些末な気づきは、もっともっと、数え切れないくらいたくさんある。

ものが多いときは視覚刺激が多すぎて認識できなかったものが、ものが減って刺激が少なくなったせいで、より繊細に認識できるようになったのだと思う。感度が少し上がったのかもしれない。

どうしたら見る感度を上げられるか、ということをずっと考えていたけれど、意外なところにヒントがあった。

余計な刺激を減らせばいいのだ。

2017-04-21

小学生の頃、わたしは家から少し離れたスイミングスクールに通っていた。

帰りのスクールバスは、夕暮れどきの千里ニュータウンをぬって走る。

ぽつぽつとあかりが灯りはじめる高層住宅をバスの窓から見上げながら、ひとつひとつの部屋に、それぞれを中心とした別々の世界が同時に存在する、ということを、ぼんやりと考えていた。そこはかとなく寂しい気もちで。

それからずっと後、哲学の講義で「それまでは自分と世界をひとつのものだと思っていたのが、自分とは関係なく世界が存在していることに気づいたときの幼児の痛み」という話を聞いたとき、「自分とは関係なく」のワンフレーズに、寂しさの出どころを言いあてられた気がした。

「自分とは関係なく、それぞれを中心とした別々の世界や物語が、同時に、そして無数に存在する」

幼い頃、ヒリヒリするような寂寥感とともに身につけた世界観が、自分の作品のベースにはある、と思う。

2017-04-20

自分のなかですでに「ゆるぎなく決まっていること(選択や判断)」があって、その理由を何年もかけて探しながら作業をしているようなところがある、と気づいたのは最近のこと。

昨年サンクトペテルブルクで撮った写真は300カットを超え、地道に編集作業を続けていると、正直「長すぎる…」と心が折れそうになることもある。その一方で、冗長であることに確信を抱いてもいる。手を動かしながら、「なぜそんなに冗長性にこだわるの?」と、問い続ける。思い返せば、ずっとそんなふうにして作品を作ってきたのかもしれない。

というのは、「コンセプトがあって、それに向けてつくる」という枠組みで作品の説明を書くたびに、落ち着きの悪さや、嘘がある感じ、を抱いていたから。

作っている自分も、はじめから全部わかっているわけではないし、見通せているわけでもない。手を動かしながら、徐々に明らかになっていくことがある。

もしかしたら、それがおもしろくて作り続けているのかもしれない、とすら思う。

2017-03-23

部屋の整理をしていると、古い印画紙の箱と一緒に、大学時代、暗室で焼いたモノクロの写真が出てきた。

いま見ると拙いものばかりだけれど、せっかくなので何枚か残そうと選びながら、印画紙の質感っていいなぁ、と感じ入る。たぶん、当時のわたしはそんなふうには思っていなかった。

グラフィックデザインを志して進学したにもかかわらず、ずぶずぶと写真にはまり込んでしまった理由のひとつは、暗室作業が好きだったから。

暗室での作業が、ただただ楽しかった。

赤いランプの下、現像液のゆらめきの中で像が浮かび上がる瞬間がものすごく好きだった。もしかしたら、しあがった写真より、像の生まれる魔術的な瞬間を愛していたのかもしれない。

暗室の隣には立派なスタジオもあって、あるとき恩師がその重厚な扉に穴を穿ち、スタジオをまるっとカメラ・オブスキュラに仕立ててしまった。その小さい穴から射し込む光が結ぶ、さかさまの像は、それこそ魔術的だった。

すっかり忘れていたけれど、写真をはじめた頃、わたしにとって写真は、魔術のような世界だった。

作品云々よりずっと手前のところで、その魔術性に魅了されてしまったのだと思う。

フルデジタル化して、ずいぶん遠のいてしまったな。

もう一度、暗室作業、やってみようかな。

2017-03-20

ふんわり漂うのは沈丁花の香り。

ついつい惹き寄せられる。

いいにおい。

春のあたたかい陽射しにくるまれるのも心地がいい。

あるときはストライプに、あるときはまだらに落ちる光と影。

くぐるようにそこを通り抜けるのもまた、楽しい。

ふと思う。

シャッターを切るときのトリガーは、必ずしも視覚によるものではない、と。

いま、ここ、にわたしの感覚を総動員しているのに、

写真におさめて「視覚に縮約する」とはどういうことだろうか。

2017-03-15

物理学では、科学者はモデルや理論をつくって、この宇宙に関する観測データを記述し、予測をおこなう。その一例がニュートンの重力理論であり、もう一つの例がアインシュタインの重力理論だ。これらの理論は、同じ現象を記述していながらも、まったく異なるたぐいの現実を表現している。ニュートンは、たとえば質量を持った物体が力を及ぼしあうと想像したが、アインシュタインの理論では、その効果は空間と時間の歪みによって起こるものであり、そこに力としての重力の概念は含まれていない。

リンゴの落下はどちらの理論を使っても精度よく記述できるが、ニュートンの理論のほうがはるかに使いやすい。一方、運転中に道案内をしてくれる、衛星を使った全地球測位システム(GPS)で必要となる計算をおこなう際には、ニュートンの理論は間違った答えを与えるため、アインシュタインの理論を使わなければならない。現在では、どちらの理論も、自然界で現実に起こっていることの近似でしかないという意味で、実際には間違いであることがわかっている。しかし、適用可能な範囲で自然をきわめて正確に、そして有用な形で記述してくれるという点では、どちらの理論も正しい。

(『しらずしらず――あなたの9割を支配する「無意識」を科学する

』レナード・ムロディナウ著 水谷淳訳 2013 ダイヤモンド社 p66より抜粋)

旧い話だけれど、工学部に在籍していたころのわたしは、とてつもない落ちこぼれだった。

次々と出現する記号にとまどい、まったく内容が理解できない講義に「母語がこんなに理解できないなんて!」と驚きすら覚えながら、暗号を書き留めるかのように板書を写す、そんな学生時代だった。

たぶん電磁理論の講義のあとだったか。「なんで、こんなわけのわからん記号をようさん使わなあかんのやろ。」とぼやく私に、

「aはbの3倍である、bはcを6つに等しく割ったうちの1つである。と文章で記述されるより、a=b×3 b=c÷6 のほうが簡潔やし、パッと見て事実関係がわかりやすいやろ。数式は、いくつかある表現のなかで、もっとも使い勝手のいいものと思ったらええねん。」

と級友が諭すように言ったのを思い出す。

そのときにはじめて、数式を「唯一の真実」ととらえるのではなく「数ある表現のうちのひとつ」ととらえることを知った。

同じころ、言語学の講義で、that節が入れ子になっているような英文は、日本語に訳すより英語のままのほうが事実関係を把握しやすいという話を聞いた。

CがDを嫌っていることをBが悩んでいるらしい、とAが言っていた。

というような、少し複雑な状況を説明するには、英語の構造のほうが日本語の構造よりも適している、と。

そこで、記述(表現)方法と対象とのあいだには、向き不向きがある、ということを知った。

ここに出てきた物理学の理論。数式、言語。もちろん、視覚表現も然り、だろう。

記述(表現)方法と対象とのマッチングについて、あらためて考えてみる必要があるな、と思った。

2017-03-13

昔、教習所で「動くものに視線をとられるから、フロントガラスに揺れるものをぶら下げないように」と言われたことを思い出したのは、降雪の中で撮影をしていたとき。ピントをあわせるために被写体を凝視しても、雪のチラつきにずいぶん注意を奪われることに気がついた。

それから、人は動くものに、(本人たちが思っているよりもずっと強く)注意がそがれてしまうのではないか、と考えるようになった。逆に言えば、写真の「静止していること」がもたらす効果は、想像以上に大きいのではないか、と。

静止しているからこそ、つぶさに観察ができる。

誰もが知っている、ごくあたりまえのことだけれど、これは案外、重要なことではないだろうか。

先日、ふと手に取った本にいくつか視覚に関する興味深い記述を見つけた。

適切な条件下で、ある映像を左目に、別の映像を右目に同時に見せられると、その両方を何らかの重なり合った形で見ることはなく、一方の映像だけが知覚される。そして、しばらくするともう一方の映像が見え、その後再び最初の映像が見えるというように、二つの映像が際限なく切り替わる。

しかしコッホのグループは、片方の目に変化する映像を、もう片方の目に静止した映像を見せられると、変化する映像のほうだけが見え、静止した映像はけっして見えないことを発見した。つまり、右目に、卓球をしている2匹のサルのビデオを、左目に100ドル札の写真を見せられると、左目はその写真のデータを記録して脳に伝えているにもかかわらず、本人はその写真に気づかない。

(『しらずしらず――あなたの9割を支配する「無意識」を科学する

』レナード・ムロディナウ著 水谷淳訳 2013 ダイヤモンド社 p56より抜粋)

このあと、変化する映像が優先的に意識にのぼり、変化しない映像は無意識の領域で処理されるという話につながっていくが、無意識の話はさておき、変化する(動く)映像のほうしか意識にのぼらないというのはすごいな、と思う。

それほどまでに、視覚のなかで「動き」が優先して処理されるとは思っていなかったから、ただただ驚いた。

2016-12-11

先日、とても興味深い話を聞いた。

現在子育て中の友人。

彼女は母親から「昔、子育てをしていたときあなた(友人自身)は神経質で、寝ついても音ですぐ目が覚めたけれど、孫(友人の息子)はよく眠ってくれる」と言われたのだそう。

わたしの知る限り、神経質なのは友人の母親のほうで、友人自身はおおらか。きっと友人の母親は、娘の寝つきの悪さを、ふつうの人よりずっとずっと心配したのではないかと想像する。

この話を聞いたとき、「投影」ということばが頭をよぎった。他者をとらえようとするとき、そこには「私」の気質や性質が否が応にも投影されてしまうのではないかと思う。

自他の境界は、思っている以上に曖昧なのかもしれない。

2016-12-10

年末なので溜まっていた手紙をすこし整理することにした。

が、そういうときに限って、読み耽ってしまうもの。

友人や親戚、家族から、あたたかい心遣いや言葉をたくさんかけてもらっていたことに、あらためて気がつく。そして、あたたかい言葉は時間を越えて、もう一度わたしの心をあたためる。

時間を経て読み返すと、そのときどきのわたしに寄り添い、励まし、勇気づけようと、慎重に言葉を選んでくれたことが、よくわかる。きっと渦中にいるときより今のほうが、その心くばりの濃やかさがよくわかる。

紙の香りや手ざわり、したためられた文字の勢い、やわらかさ。そういった「情報としての文字」ではないものを堪能しながら、メールもLINEもFacebookも便利だけれど、やっぱり気もちを伝えるのは手紙のほうがいいな、と思う。

ということで、取り出した手紙は全部箱にしまい、明日はバースデーカードを買いに出かけようと思う。

2016-09-27

『数学する身体』(森田真生著 新潮社 2015)から気になった箇所を。

(前略)はじめは紙と鉛筆を使っていた計算も、繰り返しているうちに神経系が訓練され、頭の中で想像上の数字を操作するだけで済んでしまうようになる。それは、道具としての数字が次第に自分の一部分になっていく、すなわち「身体化」されていく過程である。

ひとたび「身体化」されると、紙と鉛筆を使って計算してたときには明らかに「行為」とみなされたことも、今度は「思考」とみなされるようになる。行為と思考の境界は案外に微妙なのである。

行為はしばしば内面化されて思考となるし、逆に、思考が外在化して行為となることもある。私は時々、人の所作を見ているときに、あるいは自分で身体を動かしているときに、ふと「動くことは考えることに似ている」と思うことがある。身体的な行為が、まるで外に溢れ出した思考のように思えてくるのだ。

思考と行為の間に、はっきりとした境界を引くのは難しい。そのことを強調するために「数学的思考」の代わりに、しばしば「数学という行為」と表現していくことにする。

(pp.39-40から抜粋)

昔、制作に行き詰っていたときに、恩師から「ただ考えるのと、手を動かしながら考えるのは違うから(手を動かしてみてはどうか)」と言われたのを思い出した。

ある作家のコンセプチュアルな写真作品。実際に作品を見るのは、ほとんどはじめてのことなので、とても期待をしていた。しかし、そのクオリティの高さとコンセプトへの見事なアプローチにも関わらず、ほとんど何も感じるところや考えるところ、思うところがなかったことに驚いた。

それから、そのことをずっと考え続けている。

作品を前にしたときに、観者は、言語化できなかったり、明確に意識化できない「何か」を受け取っているのではないか?そして観者の認知や判断は、少なからずその「何か」に依存しているのではないか、と。

少し前に読んだ『数学する身体』(森田真生著 新潮社 2015)の興味深い記述を思い出した。

かいつまんで書くと…

進化電子工学の研究で、ある課題を実現するチップの設計プロセスそのものを、人間の手を介さずに人工進化の方法だけで試みたところ、興味深い結果を得た。四千世代ほどの進化の後に、無事タスクをこなすチップが得られたが、そのチップは人間が設計した場合に最低限必要とされる論理ブロックの数を下回る数の論理ブロックしか使用していない。普通に考えるとその論理ブロックの数では機能するはずがない。数が少ないうえに、ほかの論理ブロックと繋がらず機能的にはどんな役割も果たしていない論理ブロックが5つも見つかった。だが、この5つの論理ブロックのどれ一つを取り除いても、回路は働かない。(おもしろくなってきた…)

そこで、この機能を果たしていないかのように見えるチップを詳しく調べたところ、この回路は電磁的な漏出や磁束を巧みに利用していたことがわかったという。

普通はノイズとして、エンジニアの手によって慎重に排除されるこうした漏出が、回路基板を通じてチップからチップへと伝わり、タスクをこなすための機能的な役割を果たしていたのだ。チップは回路間のデジタルな情報のやりとりだけでなく、いわばアナログの情報伝達経路を、進化的に獲得していたのである。

(『数学する身体

』 森田真生著 新潮社 2015 pp.34-35から抜粋)

同じようなことが作品を介したコミュニケーションでも起こっているのではないだろうか。

言語として整えられたコンセプト(作家の意図)から漏れ出たノイズのようなものを、わたしたちは暗黙のうちに受け取っているのではないだろうか。とりわけ写真はノイズと親和性のある(というよりノイズにまみれた)メディアであるにもかかわらず、わたしが見た作品からはノイズが排除されすぎていたのではなかろうか。

2016-08-06

七夕の夜、珍しく母に作品の話をした。

フレームの中に何を選びとり、そして、焦点によってどの奥行きを選んで際立たせるか。写真は徹底して「選ぶ」ことに依拠しているけれど、フレームとピントによる選択を無効化してもそれでも作品として成立するだろうか?ということを考え続けている。と。

母に話したのはそこまでだけれど、選択を無効化するということを目指しながらも、それでもやはり周到に避けている(選ばないでいる)ものがあることには薄々気がついていて、最近は、何を撮るかより何をフレームからはずしているか、に関心が向いている。

先日、IZU PHOTO MUSEUMでフィオナ・タンの《Accent》を観た。

戦後、検閲は廃止され、報道の自由が保障されるようになったが、アメリカは検閲を行い、日本人の愛国心をかきたてるおそれがあるとして、映画から富士山のシーンを削除した。そして、その検閲は日本国民には知らされず、富士山の削除自体がわたしたちの認識から削除されていた。

わたしが展示室に入ったのは、おおよそ、そのような内容のセリフが語られているシーンだった。(正確にセリフを覚えていない)

少し面食らった。

時間軸(タイムライン)から削除されたり、フレームからはずされたりしたものがある、ということに、ふつう人は気づけない。

さまざまな情報戦が繰り広げられるこの時世に、はずされたものについて考える重みをずっしりと感じた。

2016-06-30

抑制の効いた表現に、ぐっときた。

あるときは、アウシュビッツを描いた体験記録に。またあるときは、広島をうつした写真群に。

むしろ、抑制が効いているからこそ、なのかもしれない。

「淡々と描かれているから読めるのよ」そう母は言った。それ以来、抑制が効いているからこそ、ということを考えるようになった。

はっきりいえば、私たちは他人の「涙」に泣くのではなく、他人の抑制に泣くのである

多田道太郎

涙の記憶は誰にも数知れずあるから、他人のそれにもついほだされる。けれどもそのとき人は「泣きたい心持ちをぐっとこらえるその抑制の身ぶり」に涙しているのだと、仏文学者は言う。かつて泣きたくても泣けぬ口惜しさを必死でこらえた自分への憐憫(れんびん)? 実際、抑えきれるのは演じうるということでもあって、それに騙(だま)された人も少なくはない。「しぐさの日本文化」から。(鷲田清一)

折々のことば http://digital.asahi.com/articles/ASJ6C779DJ6CUCVL006.html?rm=130 より

2016-06-11

『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012)の以下のくだりは、ものすごく興味深い。それぞれの文化のなかで、(ふだん意識していないが)ものごとを認知するうえで何に重点を置いているか、ということが言語からあからさまにわかる例。

(前略)マッチの火が瞬いて消えそうになる。男たちは、「マッチがイビピーオする」と言った。別の晩にも、消えかかるキャンプファイアーを前に、この言葉が同じように使われた。このような状況では、イビピーオは副詞として用いられてはいなかった。

(中略)ある物質が視界に入ってくる、または視界から出ていくという状態を表すために使われるものなのだ。誰かが川の湾曲部を曲がって現れるのは視界に入ってくることだし、それならば何かが視界から消えるとき、たとえば飛行機が水平線の彼方に見えなくなるのにピダハンがこの表現を使うのもうなずける。

(p183から抜粋)

イビピーオは、ぴったりと重なる英語の見つからない文化的概念ないし価値観を含意していると思われる。もちろん「ジョンは消えた」とか、「ビリーがたったいま現れた」という言い方をすることはできる。しかしこれはイビピーオと同じではない。第一に英語では「消えた」というときと「現れた」というときに別々の言葉を用いるのだから、両者は別々の概念だ。またここが肝心なのだが、われわれ英語圏の話しては、現れたり去って行ったりする人物のほうに焦点を当てていて、誰彼がわれわれの知覚の範囲に入ってきたとかそこから出て行ったとう事実に着目しているのではない。

最終的にわたしは、この言葉が表す概念を経験識閾と名付けた。知覚の範囲にちょうど入ってくる、もしくはそこから出ていく行為、つまり経験の境界線上にあるということだ。消えかかる炎は知覚経験のうちと外を絶えず行き来する炎なのである。

(pp.183-184から抜粋)

現れる、あるいは消えるという現象に重きをおくピダハンの認知のありようから、翻って、自分の属する文化の認知のありようはどうなのか?と、考えるきっかけになる。

先の『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012)から、認知と文化に関する記述で気になったところを書き留めておく。

“写真を読み取るという一見ごく誰でもできそうなことの背景にも、文化が色濃く関わっている”

アナコンダを流木と見誤ったこの経験から、わたしは心理学者がとうの昔に知っていた事実を教わった。認知とは学習されるものなのだ。わたしたちは世界をふたつの観点から見聞きし、感じ取る。理論家としての視点と宇宙の住人としての視点と。それもわたしたちの経験と予測に照らし合せて見ているのであって、実際にあるがままの姿で世界を見てとることはほとんど、いやまったくと言っていいほどないのである。

(p.314から抜粋)

わたしのような都会人は、道を歩く時には車や自転車、ほかの歩行者には注意を払うが、爬虫類を警戒はしない。ジャングルの道を歩くときに何に気をつければいいのか、わたしにはわからない。この夜のことも、認知と文化に関する教訓であったわけだが、とはいえそのときにはそれをはっきり意識していたわけではなかった。わたしたちは誰しも、自分たちの育った文化が教えたやり方で世界を見る。けれどももし、文化に引きずられてわたしたちの視野が制限されるとするなら、その視野が役に立たない環境においては、文化が世界の見方をゆがめ、わたしたちを不利な状況に追いやることになる。

(pp.345-346から抜粋)

都市の文化的社会ではジャングル暮らしの秘訣が身につかないように、ピダハンのジャングルを基盤とした文化では都会生活への備えがうまく身につかない。西洋文明育ちなら子どもでもわかるようなことが、ピダハンにはわからない場合もある。たとえば、ピダハンは絵や写真といった二次元のものが解読できない。写真を渡されると横向きにしたりさかさまにしたりして、ここにはいったい何が見えるはずなのかとわたしに尋ねてきたりする。近年彼らも写真を目にする機会が増えてきたので、だいぶ慣れてはきたが、それでも二次元描写を読み解くのは、彼らには難儀なようだ。(後略)

写真を読み取るという一見ごく誰でもできそうなことの背景にも、文化が色濃く関わっていることが、ここからもわかる。

(pp.347-348から抜粋)

2016-06-02

先のピダハンの続き。方向の認識のくだりが印象的だったので、少し長いけれど抜き出してみる。

その日の狩りの間、方向の指示は川(上流、下流、川に向かって)かジャングル(ジャングルのなかへ)を基点に出されることに気がついた。ピダハンには川がどこにあるかわかっている(わたしにはどちらがどちらかまったくわからなかった)。方向を知ろうとするとき、彼らは全員、わたしたちがやるように右手、左手など自分の体を使うのではなく、地形を用いるようだ。

わたしにはこれが理解できなかった。「右手」「左手」にあたる単語はどうしても見つけることができなかったが、ただ、ピダハンが方向を知るのに川を使うことがわかってはじめて、街へ出かけたとき彼らが最初に「川はどこだ?」と尋ねる理由がわかった。世界のなかでの自分の位置関係を知りたがっていたわけだ!

(中略)いくつもの文化や言語を比較した結果、レヴィンソンのチームは局地的な方向を示す方法として大きく分けてふたつのやり方があることを見出していた。多くはアメリカやヨーロッパの文化と同様、右、左のように体との関係で相対的に方向性を求める。これはエンドセントリック・オリエンテーションと呼ばれることがある。もう一方はピダハンと同様、体とは別の指標をもとに方向を決める。こういうやり方をエクソセントリック・オリエンテーションと呼ぶ者もいる。

(『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012 pp.301-302から抜粋)

最初はこの方向の認識を、ふしぎに感じたけれど、よくよく考えると、わたしたちもけっしてエンドセントリック・オリエンテーションだけで生活しているわけではない。

友人が京都に来たときに「西宮や神戸での生活が長いと、どうしても山があるほうを北だと思ってしまう。だから京都に来ると山に囲まれているから、うっかり東山のほうを北だと勘違いしてしまう」と言っていたのを思い出す。地元、神戸の百貨店では店内の方向を示すのに「山側」「海側」という表示が採用されている。

友人の話を聞いたときは、「ふーん、そうなんだ…」と、まったくひとごとのように聞いていたけれど、札幌で撮影をしたときに、南に山があるせいで方向感覚がからっきし狂ってしまって驚いた。「山=北」の認識は相当根深いようだ。「北」と言葉で認識するというよりは、山を背にして左手から日が昇るものだと思っている、というほうが正確かもしれない。

3週間強の札幌滞在の最後まで、山を背にして右から日が昇ることに馴染めなかった。「なんでこっちに太陽があるの?」と違和感を感じては「そうか、山は南にあるんだ」と思い直す。毎日ずっと、それを繰り返していた。

2016-05-29

ずっと読みたいと思っていた『ピダハン―― 「言語本能」を超える文化と世界観』(ダニエル・L・エヴェレット著 屋代通子訳 みすず書房 2012)。

ピダハンには「こんにちは」「ご機嫌いかが」「さようなら」「すみません」「どういたしまして」「ありがとう」といった交感的言語使用が見られない(感謝や謝意、後悔の気持ちは言葉ではなく行動で示す)。彼らは色の名を持たず、数を持たず、左右の概念を持たない。また、彼らは精霊を見ることができ、夢と日常をほぼ同じ領域のもの、同じように体験され、目撃されるものととらえている。絵や写真といった二次元のものを解読できないが、暗闇の中で30m先に佇むカイマン(ワニ)の存在を感知することができる。

伝道のためにその地に赴いた著者が、最終的には無神論者になってしまう結末は小気味いい。”ピダハンは類を見ないほど幸せで充足した人々だ”と著者に言わしめるほど幸せに見え、そもそも迷える子羊ではなかったのだ。

どれも興味深いのだけれど、その中でもいちばん興味深いのは、ピダハンの文化では体験の直接性が重んじられること。

ピダハンは食料を保存しない。その日より先の計画は立てない。遠い将来や昔のことは話さない。どれも「いま」に着目し、直接的な体験に集中しているからではないか。(p.187から抜粋)

ピダハンの言語と文化は、直接的な体験ではないことを話してはならないという文化の制約を受けているのだ。(p.187から抜粋)

叙述的ピダハン言語の発話には、発話の時点に直結し、発話者自身、ないし発話者と同時期に生存していた第三者によって直に体験された事柄に関する断言のみが含まれる。(pp.187-188より抜粋)

そして、色名や数を持たない理由が、この文化的制約に結びつく。

ここに挙げられたピダハンの表現をできるだけ逐語的に訳すと、「血は汚い」が黒、「それは見える」または「それは透ける」が白、「それは血」が赤、そして「いまのところ未熟」が緑だ。

色名は少なくともひとつの点で数と共通項がある。数は、数字としての一般的な性質が共通するものをひとまとめに分類して一般化するものであって、特定の物質だけに見られる、限定的な性質によって区分けするわけではない。同様に色を表す表現も、心理学や言語学、哲学の世界で縷々研究されてきたように、多くの形容詞とは異なり、可視光線のスペクトルに人工的な境界線を引くという特異な一般化の役割をもっている。

単純な色名がないとはいえ、ピダハンが色を見分けられないとか、色を表現できないというわけではない。ピダハンもわたしたちと同じように身のまわりの色を見ている。だが彼らは、感知した色を色彩感覚の一般化にしか用いることができない融通の利かない単語によってコード化することをしない。その代わりに句を使う。(pp.169-170から抜粋)

直接体験したことを話すのに、すでに一般化された単語では用をなさないということか。思わず太字にしてしまったこのくだりが、ものすごく刺さった。

2016-02-28

マルシュルートカから地下鉄に乗り継ぐЧёрная Речка(チョールナヤ レーチカ)の駅前。撮影の行き帰りに通る駅なので、帰りにこれを見かけると、なんだかほっとする。いつの間にかヒゲ生えとるし。

2016-02-24

最初、木にひっついている目と口っぽい造作を見たときに「たまたま?」と思ったけれど、いくつか同じようなものがあったので雪遊びなんだと確信。

こちらはベースに色をつけている。

滞在中に見た中で一番いいなぁと思ったのは、この木にへばりついている謎の動物。しかも、脚がはずれたりしていたら、通りすがりの子どもがちゃんと補修していた。

2016-02-16

フィンランド湾に浮かぶコトリン島の中にクロンシュタットという街があります。要塞だったのでお堀に囲まれているゾーンがあり、レジデンスはこのエリアに位置します。サンクトペテルブルクの市街地へは、マルシュルートカ(K-405)と地下鉄を乗り継いでおよそ1時間半。

ところで、以前、ブリューゲルの雪景の絵を見たときに「ほんとうにこんな色なんかなぁ?」と疑ったことがあったけれど、ほんとうにこういう色に包まれることがあるのね。

旅をして、はじめて知る光の色があるなぁ。

2016-02-15

聞くところによると、1月には-25度まで下がったというのに、到着した時点では雪はほとんど残っておらず。気温も3度と例年よりも高く、「このまま春になるかな」と茶化されたりしたこともあって、不安に思っていたところ、ようやく雪が。

2016-02-11

同時期に滞在するアーティストが日本人だということを到着するまで知らなかった。奇しくも年齢も同い。ロシア西端の小さい島で、同い歳の日本人と一緒に滞在するとは思わなかった。

Jun’ichiro ISHIIはフランス在住のアーティスト

http://www.reart.net/

2016-02-09

2016年2月10日〜3月10日までの1ヶ月間、サンクトペテルブルクにて、NCCA(National Centre for Contemporary Arts)のARTIST IN RESIDENCE PROGRAMに参加します。

サンクトペテルブルクの雪景の撮影を計画しています。

2015-11-14

テレビで、「手で洗うのは効率は悪いけれど、固さやハリで、ネギの甘みや出来がわかる」と農家の方がネギを洗いながら話している場面があった。

おもしろいなぁと思う。

ふだん洗いものをするとき、洗い残しがないか最後指でなぞって確認するように、意識していなくても、目で確認しきれないものを指先の感覚がとらえることを、わたしたちは知っている。手の繊細さは、なにも特殊な技能習得者だけのものではない。

指先を切ってパックリ傷口があいたとき、その感覚がまったく狂って困ったことがある。こんな小さな傷で、こんなに困るのか!と驚いたことを思い出す。

わたしたちは生活の中で、うまいこと感覚を使い分けている。

そして、案外、多くの場面でその感覚に頼っている。

2015-11-06

同僚が買ったばかりのおもちゃを嬉しそうに見せびらかしていた。

RICOH Theta

テレビショッピングさながらに機能を披露していたが、そのなかでもおもしろかったのが、360度の動画。動画なのに、視界を自分の好みの方向にかえられる。それもYouTubeにアップされた360度動画を、PCやスマホで見ることができる手軽さがすばらしい。

今まで、静止画の360度をおもしろいとは思ったことがなかったけれど、なぜかこれが動画になるとおもしろい。ストーリー性の強い動画、例えば事件の起こっている場面で、全然関係のない方を向くこともできる。フレームが解体された動画だ。

もしフレームがないと成立しないのであれば、逆に、どれだけフレームに依存していたかということがあぶりだされる。暗黙のうちに了解されていた映像の文法が無効になることで、逆に、どういう文法を使っていたのかということが明らかになるかもしれない。

もうひとつおもしろかったのが、スマホで見る場合、画面を操作するのではなく、スマホ本体を右に向けたり左に向けたりすると、360度動画の視界も右や左に移動する。マウスやタッチパネルで操作するよりも、スマホをリアルに動かすほうが、映像が連動する感動が大きいのと、リアリティを感じる。スマホが異空間に向けて穿たれた穴のようにすら思えてくる。操作が日常行為に近ければ近いほど、映像とリンクしたときのリアリティが強いのかもしれない。

2015-10-24

最近、実家の冷蔵庫に千切りキャベツの袋が常備されるようになって、野菜は、その滋味を味わう以前に、健康(あるいは美容)のために食べなきゃいけないもの、という記号として消費されている側面が大きいよなぁ…ということを考える。

切った状態で袋に入っていると、それが新鮮なのか、美味しそうな体をしているのか、まったく判別できないから、わたしは絶対に買わない。そう考えると、日常生活でいちばん集中してものを見るのは生鮮食品を選ぶときかもしれない。

色つや、肌理、張り…そういうものを見極めるときの「見る」経験を作品化したいとずっと考え続けている。

記号と、たたずまい。

2015-10-23

マリオンは「ディスタンス(距離)」について語っています。それは神と人間との距離であり、父なる神と子であるキリストの距離です。「偶像」はこの距離を縮めます。イコンはこの距離を尊重します。(後略)

(『贈与の哲学―ジャン=リュック・マリオンの思想 (La science sauvage de poche)

』岩野卓司著 丸善出版 2014 p148-p149より抜粋)

このあとには、肯定神学、否定神学を通じてどのように神との「距離を尊重するか」という話が続く。

「距離を尊重する」ということばが、とてもしっくりくる感じがあって、本筋を離れてどんどん思いはふくらむ。ひとつは、写真における距離の問題。もうひとつは、人間関係の距離の問題。

特に後者。同世代の友人と話をしていると、人間関係の不調は結局、(心理的な)距離感の齟齬として話が着地することが多い。それをずっと、距離の近さ、つまりは量的な問題だと捉えていたけれど、このくだりを読んで、量の多寡ではなく、相手との距離を尊重することができるかどうか、姿勢の問題かもしれないと思った。

2015-10-20

そもそも偶像とは何でしょうか。それは「見えないもの」を「見えるもの」にしたものだと、ひとまずはいえます。神という見えないものを見えるようにしたのが偶像なのです。

これをマリオンは「眼差しが支配する」と表現しています。われわれの眼差しが、対象を自分に引き寄せ、それで像を作ってしまう。本当は見えない神を「まあ、このあたりでいいだろう」と考えて作ってしまうわけです。このことは、実際に像を作ることだけではなくて、われわれのものの考え方においても、見えないものを見えるレベルまで落として拝んでいることにつながってきます。

(中略)

ここまで語ってきた「偶像」に対して、マリオンはもうひとつ「イコン」という概念を考えます。古代ギリシア語では「アイコーン」で、似姿やイメージを指す言葉です。有名なのは聖書や聖人などの逸話を描いた聖画像ですね。カトリックにもありますが、東方教会がよく知られています。イコンというと、聖人は描かれますが、神は出てきません。神を描くのはやはりまずいわけですね。マリオンの考えでは、イコンにおいても見えざる神様への通路があるのです。「見えないものがある」というふうに描いていくのが画家の腕で、見えるものから見えないものへと無限に遡行して近づいていくのが、こうした聖画像の特徴です。

ここで整理すると、見えないものを見えるもののレベルまで押し下げてしまったのが、「偶像」でした。いっぽう「イコン」は、見えるものから見えないものへ遡っていきます。

(『贈与の哲学―ジャン=リュック・マリオンの思想 (La science sauvage de poche)

』岩野卓司著 丸善出版 2014 p138-p139,p142-143より抜粋)

少し遠出をして散策した場所が、昔見た作品の撮られた現場であることに気づいた(あ、ここか!)のがつい最近のこと。

そしてこのテキストのおかげで、ようやく10年前に見た作品のことが少しわかりかけている。その展示では、細心の注意を払わないと見えないこと、見えるものを通して見えないものの存在が垣間見えること…そういうさまざまな「見る」を構造的に扱っていた、と。

当時は、写真の美しさや世界観だけで充分成立しているように思えたのだけれど。

2015-10-19

贈与論だと思って手にとってみたら、ところどころ芸術に話が及んでいる。少し気になる箇所を抜粋。

なぜなら、芸術作品はそれが与える効果において現れているものだからです。絵画鑑賞の際にわれわれの眼差しに現れるものの中に、物質性、有用性、存在を「還元」しても残るような、視覚を超えたものを芸術は与えてくれる、と彼はいいます。これは純粋に現れているものなのです。これは視覚で捉えるけれども、ふつうに視覚で捉えている物質的なものを超えています。メルロ=ポンティの『見えるものと見えないもの』を引きながら、何か見えないものがある、それをわれわれは見ている、という言い方を彼はしています。

こういった意味で、芸術は純粋に与えられているものといえます。あるいは、もっと正確には、芸術は自らを与える出来事なのです。だから、芸術作品の芸術性について考えていくと、物質性、有用性、存在は「還元」され、「与え」が現れてくるのです。「還元をすればするほど与えがある」というわけです。

(『贈与の哲学―ジャン=リュック・マリオンの思想 (La science sauvage de poche)

』岩野卓司著 丸善出版 2014 p29-p30より抜粋)

現代のテクスト理論にも影響を及ぼしていますね。フランス語だと作家や作者は「auteur」です。また、神は「Auteur」で、大文字の作者、世界を創造した人、ということになります。こういうアナロジーがあることから、「神の死」から「作者」という概念自体も問い直そう、という考えが出てきます。

僕らが作品を書くとき、僕らは何らかの意図とともに作品を書きますが、できあがった作品の中には、僕らの意図を超えて無意識をはじめいろいろなものが入ってきます。言語というのは僕らが意識的に統御できないもので、神の概念も終焉を迎えたのだから、「作者」に支配されないテクストの独自の動きを考えていいのではないか、というわけです。(後略)

(同著 p129-p130より抜粋)

2015-10-18

少し肌寒くなってきたせいやろか。

友人のことばを借りると、感受性の針がふれやすくなっているのかもしれない。

実家で切り花の落とした房をわざわざ小さいコップに飾ってあるのを見つけては、わたしも同じことをしてる(これはMOTTAINAIとかわいそうがないまぜになった気もちだな)…やっぱりこのひとの娘なんだなぁとしんみりしたり。

店でboursinが少し手ごろになっているのを見かけては、昔boursinをつかった美味しい手料理をふるまってもらったことを思い出す。テキパキと料理をつくる後姿を見ているのが好きで、いざ料理ができあがると、まだ見ていたかったとほんの少し残念な気もちになったことまでありありと蘇る。

2015-09-21

あろうことか、デジタルカメラを全滅させてしまい、久しぶりにアナログの35mmを持って出かける。しかもフルマニュアル機。これが思いのほか新鮮やった。

露出を測って、絞りとシャッタースピードを全部手であわせるので、スナップにしてはずいぶん手間がかかるけれど、手間がかかる分、何を撮りたくて、何を撮りたくないかのフィルタリングが厳しくなる。

デジタルのスナップだと刺激に応じて矢継ぎ早に撮っていたのが、アナログのフルマニュアル機だと、撮りたいと思ってから撮るまでに溜めができて、被写体との関わりが少し変容するように思う。浅い呼吸が、少し深くなるような感じかな。ちょっとスピードを落としてみるのも悪くないなと思う。

2015-07-04

写真は、空間を平面に圧縮するのだけれど、webに携わるときは、ディスプレイの平面上でいかに立体あるいは空間を表現するか、という逆ベクトルの要請を受ける。

たとえば、ボタン。

あからさまにツヤップリッとさせるのはさすがに時代遅れだけれど、まんまフラットでは訴求力が弱い。押すことを促すために、フラットに見せかけつつ、気づかれない程度の影をつけたりする。10%以下の濃度でたった1pxの影。それでもひとの目はよくできているもので、まったく影のないものに比べると、手前に浮き出ているように感じる。

数年前に流行ったパララックスも、手前として設定したオブジェクトと、奥にあると設定したオブジェクトの速度に差をつけて、奥行きや立体感を表現する。

つどつど、わたしたちが何によって手前-奥を認知するのかということを考えさせられる。

まったく、空間を平面に圧縮すること、平面に空間を立ち上げること、の往還の中におるわいね。

2015-07-03

20年近く前に亡くした祖父の朝顔の種。

なんとなく持ち続けていたのを、今年は、なぜかふと植えてみる気になった。

植物の種とはすごいもので、そんな昔のもの(採取されたのはもっと前かもしれない)でもしっかり蔓を伸ばし、青々と葉を茂らせている。

みるみるうちに蔓を伸ばす朝顔を朝に夕に眺めながら、紫陽花には紫陽花の、向日葵には向日葵の、朝顔には朝顔の生存戦略がある、ということを考える。

2015-06-19

気ぜわしく、なんでも頭で処理しようとしている。

落ち着いたこころもちで耳を澄ます。

光の肌理をたしかめる。

もう少し感覚を信頼する。

2015-05-29

こころが少し疲れてしまった人と話をするとき、自分の呼吸を相手の呼吸とあわせるようにすると、相手も話しやすく、そして自分も相手の心理状態が少しわかるのだ、と教えてくれたのは中学校の養護教諭をしている友人。

その友人が顧問をつとめる大所帯のマンドリン部で、指揮者なしで数十名がタイミングをあわせて音を出すには、文字通り息を、呼吸をあわせるのが重要だという。

そんなことをふと思い出したのは、安田登さんの『日本人の身体 (ちくま新書)』にこんなくだりがあったから。

エスキモーには、鯨を獲るクジラ・エスキモーとトナカイ(カリブー)を狩るカリブー・エスキモーがいます。クジラ・エスキモーの人たちは音痴ではありません。同じエスキモーでも音痴なのはカリブーを狩る人たちだけです。

彼らも歌を歌いますが、二人で歌っても、音程や拍子を合わせることをしません。それに対してクジラ・エスキモーの人たちは、非常にリズム感がいい。同じエスキモーなのに、なぜこう違うのか。

それはクジラを獲るためにはリズム感が必要だからです。

クジラを獲るチャンスが年に二回しかありません。非常に少ない。しかもクジラが息を吸うために氷の割れ目に現れた、その瞬間しかありません。そのときに、みんなで息を合わせて一斉に攻撃する、それができなければ獲ることができません。

一本や二本の銛が刺さってもクジラはびくともしません。みなの銛が一斉に刺さってはじめて捕獲することができるのです。「せーの」で一斉に銛を投げる、そのためにはリズム感が必要です。

このようにクジラのような大型の獲物を捕獲するときには、みんなで息を合わせることが必要になります。ですから、クジラ・エスキモーの人たちは音痴ではなくなるのです。それに対してカリブー(トナカイ)はひとりで捕獲できるので、他人と息を合わせる必要がない。音痴でも全然かまわないのです。(『日本人の身体 (ちくま新書)

』安田登 ちくま新書 2014 p215-216から抜粋)

2015-03-30

奥行きのある空間が写真によって平面に圧縮される作用を考えるうえで、フェンス(と手前奥にまたがる樹木)はとても興味深く、よく観察するのだけれど、実家近くの校庭のフェンスを見てびっくり。剪定の際にフェンスに絡んだ部分が残ってしまったんやろね。前後の脈絡が欠落してフェンス面にのみ桜の木の痕跡が残っているのは、立体の断面というよりは、数学のグラフの断面をとったようで抽象的。

心情的には痛々しいけれど、考えさせられるところの多い光景。

2015-03-08

わたしたちは裸眼で世界を見ているつもりになっているが、じつはいつもあるフレームワークのなかで見ている。言葉で世界を分節し、一定の概念の枠に沿って分節されたものを関係づけつつ、ものごとを経験し、思考している。この眼鏡はたえず調整され、ときに別の眼鏡に取り換えられることはあっても、眼鏡というものを外すことはできない。眼鏡を外しては見られないのであるから、その眼鏡の精度を、それを通して見られるもの(世界)を基準にして測ることはできない。眼鏡をはめたままその精度を、それを通して見られるもの(世界)を基準にして測ることはできない。眼鏡をはめたままその精度を測るほかないのである。

精度を高めるためには、それを通して見える世界にたえず問いかけてゆかねばならない。そしてそれが正しく見えているのか、問いたださなければならない。どのような問いを世界に向けるか、どのような問いをおのれに対して立てるかということが、世界の探求とおのれの視線の検証とには死活的に重要である。

では、どこに目をつけたらよいのか。世界のその見えが歪んでいるところ、ぶれているところ、他の見えと整合しないところ、人によって異なって見えるところ、均衡を失って崩れかけているところ。あるいは矛盾が露呈するところ、論理が破綻するところ、どうにも説明がつかないところ。事象と理解のフレームワークとが軋みだしているところ。さらには事象の構造が想像もつかないところにずれだしている気配、思考の気流の変化……。(後略)

(『哲学の使い方

』鷲田清一 岩波新書 2014)

「哲学のセンス」と題された章の抜粋だけれど、ふと、知り合いの美術家を思い出す。

それまで、わたしはアーティストとは天性のセンスでもって(霊が降りて来るかのごとく)作品をつくるものだと思っていた。二十歳を過ぎたころ、はじめて生身の美術家と知り合い、その作家が日常の中の違和感、感覚のほつれを繊細にひろい上げ、そこから思考を重ね作品へと昇華させることに、衝撃を受けた。

抱いていたアーティスト像が崩されたのが重要なのではなく、日常の中の違和感や感覚のほつれを繊細にひろい上げるような世界への接し方が、わたしにとってとても新鮮で、きわめて興味深かった。

なので、順序が逆だ。この本のこの記述にひっかかりを覚えるのは、20年前の出会いがあったからだ。

一望できない形態の作品をつくっていながら、編集や記録の段階で、全体を把握したいと思うことがある。そこに端を発し、ことあるごとに、全体を把握したい(一望したい、俯瞰したい)という人間の欲望の深さを感じるようになった。

身近なところでは、「結論から言うと」という物言いに集約される結論から先に述べる習慣が挙げられる。できるだけ早く、できれば一瞬で全体を把握したい欲望は、当然のものとして社会全体を覆っている。

そして、写真はその欲望を叶えるのに最適なメディアである、とも思う。

一方、小説や物語、音楽、映画のように時間経過のなかで展開することにこそ意味のある表現もある。

最近でこそ、そういった時間性に関心を持つようになったけれど、最初から時間性を意識していたわけではない。そもそもは写真の具体性をどう担保するかというところに関心があった。それがどうして時間性に結びついたのか、自分の中で整理できていなかったのかもしれない。あまりに端的に示している文章に出会って驚いた。

宇宙を研究するために可視光線で撮影している場合もあり、X線で撮影している場合もあり、電波望遠鏡の場合もある。それぞれ別の像が得られますが、宇宙はそういう個々の見え方を超えて一つであるものでしょう。私たちは、何かの手段を選んで、それぞれ限界のある図を得ることしかできません。なるほど人間は、さまざまな手段を使うことによって個々の宇宙像を少しずつ超えることができます。しかし、「具体的にして全体的なもの」をついに人間が一望に収めることはできないと思います。全体的であろうとすれば抽象的たらざるをえず、具体的なものは必ず部分的であるというのが、私たち人間の世界認識の限界です。

(『徴候・記憶・外傷

』中井久夫著 みすず書房 2004)

2005年のインスタレーションを組み立てるにあたり「写真の内容を具体的に見てもらうためには、自分が今見ているものは部分でしかないという認識を持ってもらうことが必要だ」ということを直感的に考えていた。そして、作品を一望できない展示形態を採用した。一望できないということは、全体を把握するためには時間の幅が必要になる。

ようやく合点がいった。

2015-02-20

大きめのサングラスをかけ、ファーのついたジャガードのコートをはおり、チェックのパンツに黒いブーツ。

実家に向かう途中、交差点で信号待ちをしている女性があまりにかっこよくて目を奪われる。

久しぶりに惚れ惚れしたのは、自分の母親より10も15も年上であろう白髪の女性。

そう。芦屋や岡本のあたりでは、ものすごくスタイリッシュな70代、80代に出会うことがある。

長年ずっと手を抜かずにお洒落をしてきた集大成だから、色もバランスも素材も抜群。そして何より板についている。

そういう方に巡り会うと一日中嬉しいきもちになる。

「ファッションは他人の視線をデコレートするもの」というのはほんとうだと思う。

その前日、祖母が愛用していた薄いグレーのポンチョをはおってみた。

とても上品なグレーだけれど、今の自分の髪は黒すぎて似合わない。祖母の綺麗な白髪だからこのグレーが似合ったのだな、と。

白髪だからこそ映えるということもあるのだ。

巷ではアンチエイジングの大合唱だけれど、そういうふうに白髪になる日を楽しみにするのも好いなぁと思う。

祖母のポンチョと、スタイリッシュな白髪女性から、年を重ねる楽しみをいただいた気がする。

2015-01-31

おかげさまで無事、

第3回札幌500m美術館賞グランプリ展「SNOW」オープンしました!

2015年4月24日までの開催となります。

お近くにお越しの方は是非ご高覧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

同時開催されている田村陽子さんの「記憶する足形」も素敵な展示なので、ぜひ!

場所:札幌大通地下ギャラリー500m美術館

会期:1月31日(土) 〜 4月24日(金) 無休

時間:7:30~22:00 ※最終日は17:00まで

料金:無料

札幌大通地下ギャラリー500m美術館

http://500m.jp/exhibition/3263.html

2015-01-16

粘りに粘ったラボでは、最終日に美味しいお寿司のお相伴に預かり、

加工業者さんには、いろいろ知恵を絞っていただいたうえに、

丁寧な施工サンプルを送っていただき、

近所のパン屋さんでは、持ちきれなくて困っていた材に縄をかけてもらった。

この数日だけでも、いろんな人のお世話になりまくってる!

と思っていたら…

今日は大家さんが、角材切り出すのに電ノコ使っていいよ!と声をかけてくださった。

2mの角材を運びこんで加工のできる賃貸物件なんて、そうはないよね。

ほんとうに、ほんとうに、ありがたいことだらけです。

2015-01-05

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

この年末年始は1月末から札幌で開催する展覧会の準備に追われています。

1/31(土)〜4/24(金)まで、

札幌の大通りのギャラリーにて写真を展示します。

2014-12-01

最終日は、もうほぼ撮り終えたという安堵のせいか、緊張がほどけていたんだろうな。たくさんの方から「いい写真撮れましたか?」と、話しかけられた。

そうやって通りすがりに話しかけてこられる方、落としたSDカードを雪道をわざわざ届けてくれた高校生、定食屋のご主人、レジデンスのスタッフの方々。こそっとキャラメルをくれたおそうじのナベシマさん。いきつけの六花亭の店員さん。(撮影の携帯食に六花亭のどらやきが最適だった…)

札幌では、みな好意的に接してくれたなぁと思う。

その土地の方が好意的かどうかは、けっこう強く印象に残るもので、夏に訪れた欧州でも、最後、スキポール空港でキャセイの係員と雑談をしながら、I will be back soon.と言った記憶がある。とりわけオランダの居心地が良かった。

札幌を発つときも、また1月末に戻ってきます、と言ったものね。

その土地に少し愛着がわくと、不思議と「また来ます」ではなく「戻ってくる」という表現になるんだな。

オランダに「戻れる」のはいつになるかなぁ…

2014-11-26

くたくたになるまで歩いて一日を終え、

あたたかい部屋で、空からこの街をとらえた美しい写真を眺めながら、

うとうと、と眠りにつく。

そんな日々も、もうあと少し。

すっかり冬の空。

そう思って夜空を見上げると、さっとひとすじの流星。

ささやかだけれど、たいせつな願いを、ひとつ。

2014-11-19

札幌にとって母なる川なんだよ。

というフレーズを、聞くのは二度目だ。

札幌と豊平川の歴史と、五輪の時期の開発の話を聞かせてもらった。

展示スペースと被写体との関係についての示唆に富んだ話。

ものすごくおもしろかった。

札幌に来てから、おもしろい出会いがいくつもいくつも。

2014-11-17

日の出が6時、南中11時すぎで日の入り4時、となると、

撮影のためにしぜんと朝型生活になる。

朝ごはんをつくっていると、同じ時間帯にキッチンを利用する方がいて、

それぞれ自分の朝ごはんを作りながら、作品の話をするようになった。

相手の質問が鋭くて、最初はたじたじやったし、

朝6時台からえらい切り込んで来るなぁ…と思ったりもしたけれど、

それはそれで、だんだんおもしろくなってきた。

ろくに自己紹介もしないまま、

朝ごはんを「つくっている間」だけ話をする関係が一週間ほど続き、

彼の滞在の終盤でやっと、お名前と作品を知る機会が得られた。

はじめから作品や経歴を知っていたら、もっと身構えていたかもしれない。

半分パジャマで頭ぼさぼさの無防備な状態だったから、

ベテラン作家からの突っ込んだ質問にも、率直に答えられたのもしれない。

いま思えば、とても貴重な時間やった。

2014-11-16

見てすぐにパシャっと撮るのではなく、

三脚を立ててピントをあわせるのにじっとファインダーをのぞいていると、

ファインダーの中に、人やものがこまごまと動く小さな劇場みたいなのが出現する。

(たぶん、あまり遠近法的な構図ではない場合によく出現すると思う)

デジタルのファインダーだと、それが映像のようにも見えるのだけれど、

中判を使っていた頃から、なんかこの暗いハコの中に小さな劇場があるな、とうすうす気づいていた。

そして、その小さな劇場の中で人が動いたり、ものが動いたりしている様が、なんとも愛おしいのだ。

もう、実に実に愛おしい。

雪の中、対岸の建物のタイルの目地を目安にピントをあわせながら、

ピントをあわせるために凝視する、その所作にともなう時間に「幅」があるからこそ、その小さな劇場の存在に気づけるのかもしれないな、と、あらためて思った。

2014-11-09

ドローンでの撮影が広く普及したら、わたしたちの視覚は、重力からも身体からも開放され、今までとは比べものにならないくらい可能性が広がるだろうな、と思う。

撮影者は、そのときその場所に居合わせる必要もなくなる。法が許せば、遠隔で映像を見ながらシャッターチャンスを狙うという方法が主流となるかもしれない。ドローンを用いたスナップというジャンルが登場するかもしれない。

新しい視覚は目新しさだけでは淘汰されるにせよ、撮影者の身体が介在しない写真が広く普及したときに、それでもなお身体を拠りどころとするだろうか。実際にその場に立つことでしか撮れないものがあると、言いきれるだろうか。

その場にいて実際に見ることによって喚起される「撮りたい」という欲望と、映像を見て喚起される欲望は同じだろうか。それとも異なるだろうか。

2014-11-08

昨日、何組かの展示を眺めながら、近くで見るよりも、遠のいて見たほうが映えるものがあるなぁ…と思ったのがきっかけになったか。

近づいたほうが、対象をよりよく把握できる場合と、遠のいたほうが、よりよく把握できる場合がある。特にノイズが入る場合は、遠のくほうが把握しやすくなるのかもしれない。今日は、そういうことを考えてながら歩いていた。

そして、ふと友人の作品を思い出す。遠のいて見たらすごい作品やった。

2014-11-07

先日訪れたみんぱくの「イメージの力」展。

パネルの文章がすごく良くて、その中でも印象的だったのが「物語を視覚化する試みは、いわば、時間にかたどりを与えるもの」というの。

時間性の問題が、このところずっと、ひっかかっていたからかもしれない。

時間にかたどりを与える、ということばが耳に残った。

展示ももちろん、とてもとても楽しめます。

入ってすぐのところにある作品。造形としてのインパクトもすごいけれど、驚いたのはこれが「椅子」やということ。実用品やったんや…

2014-11-03

次の10年は、もっと集中して作品に向き合えるといいな、と思う。

集中して制作を続けてきたそのひとの10年を想うと、

自分の、ふらつき具合、遅さ、考えるところが多すぎて。

2014-10-31

一年でいちばん人恋しくてたまならない、

美しくも妖しい季節を、わたしはひょいと飛び越える。

人類が発明した動力をかりて、冬のはじめに足をかける。

既知のものが、既知のものに見えなくなるときが、いちばんおもしろい

このフレーズはずっとたいせつに抱えてきた宝物。

2014-10-27

誰に相談するか、相手を選んだ時点で、

もうすでに自分の中で結論が決まっていたんだろうな。

自分の欲望の輪郭をつかむのが、いちばん難しい。

2014-10-26

フレーミングについて前から考えていたこと。

画面の中の何らかを際立たせるために、撮影者は画面からさまざまなものを排除する。

物理的なフレーミングと抽象的なフレーミングで。

なるべくフレームを意識させないような体裁を採用し、

できるだけ排除しない、という見せかけをしているにもかかわらず、

そこにフレーミングは存在している。

自分は何を排除しているのか。

物理的な矩形によるフレーミング

徹底的に排除するのは、此岸の情報。

対岸にフォーカスするためには、撮影者の置かれている状況を示すものは排除

撮影者と被写体との関係性を見えなくすることで、撮影者の存在をできるかぎり見えなくする。

ピント位置による奥行きの中でのフレーミング

ある奥行きにピントをあわせ、その奥行きにあるもの以外をぼかすことで、

ある奥行きにピークをつくる。わたしはこの方法はとってはいない。

撮影条件の選択による抽象的なフレーミング

くっきりとした画を得るために、悪天候は忌避。

逆光や、順光でも影が濃すぎる状況は忌避。

長時間露光による被写体のブレも極力避けている。

何が周到に排除されているのか、完成物を見せられた者が想像するのはほんとうに難しい。

おそろしいほど無防備に、画面の中の世界をありのままに信じてしまうきわどさ。

この夏、経験したばかりではないか。

写真のドキュメント性を手放さないのであれば、

自分が何をフレームアウトしているかを自覚しなければ。

今まであたりまえに選択してきたフレームをゆさぶることはできないだろうか。

それが今、興味を持っていること。

2014-10-17

たとえば、部屋に差し込む光がいいなぁと思って、カメラを構える。

ピントをあわせようとすると、カメラが自動的に拡大して見せてくれるから、数メートル先のカーテンの織のパターンまでしっかり把握できる。

確かにピントはものすごくシビアにあわせられるんやけど、最初に撮ろうとカメラを構えた欲望が何だったのかを忘れてしまうくらい、突如違う視覚にすり替えられる。

カメラを構えたつもりが、顕微鏡やったんか!と思うくらいの、不思議な経験。

ひとは慣れた道具を使うとき、自分の身体感覚を道具と一体化させたり拡張させたりする(※)、というけれど、わたしはこの機械と、どこまで身体感覚を一体化させられるのだろうか。

実は、かなり戸惑っている。

※『〈身〉の構造―身体論を超えて』

2014-10-14

プレゼンのためのプリント出力。

色のコントロールに悩んでいたけれど、春のあたたかい雰囲気が感じられる色で出たので、ほっとする。

友人は「NSっぽい色が出てるね」とニヤリ。またマニアックな…

小さいサイズで見るのとは全然、違う。

ものとして実物があがってくると、急にプランに現実感が生まれる不思議。

実寸で確認しておきたかった懸念点もクリアできて、少し肩の荷が下りた感じ。

友人から激励を受け、帰宅。

プレゼンに通っても、通らなくても、このプリントは宝物だ。

2014-09-22

つらいものやきついものを、ただただ受け止めた上で陽気を心がけるということと、見ないようにして散らして浮かれるというのは、似ているが大きく違うと思う。

小説だからと油断すると、ゴリッと本質的な言葉にあたる。これは、吉本ばななの『スナックちどり』の主人公の言。

2014-09-05

安田登さんの『あわいの力 「心の時代」の次を生きる』に興味深い文章をみつけた。

「閉じることができる」という、行為に対する負の方向の可能性こそが、その器官の主体性を担保している、というところが、すごくおもしろい。

顔には、目と口と鼻と耳の四種類の穴があります。このうち目と口には「みる」という動詞が使われます。味を「みる」といいますよね。そして、耳と鼻は「きく」。香りは、中国(漢文)でも、かなり古い文献から「聞く」という動詞を使っています。

「みる」と「きく」の違いは何かというと、「みる」器官(目と口)は自分の意思で閉じることができるのに対し、「きく」器官(耳と鼻)は自分の意思では閉じられないというところにあります。「みる」器官には閉じたり開いたりする筋肉があるけれども、「きく」器官の筋肉は退化しているか、かなり弱くなってしまっています。耳と鼻も手や道具の助けを借りれば閉じることはできますが、しかし完全に外とのつながりを断つことはできません。耳栓をしても外の音は聞こえてきますし、強烈な匂いがするところでは、鼻を塞いでも匂いを遮断することはできません。

ところが、「みる」器官である目や口は、自分の意思でいつでも、しかも完全に外とのつながりを断つことができます。見たくないものは目を閉じれば絶対に見えないし、食べたくないものは口を閉じれば食べなくて済みます。

ロロ・メイは、五感を「主体的(subjective)」と「客体的(objective)」の二つに分けます。そのうち「みる」器官は「主体的(subjective)」であり、「きく」器官は「客体的(objective)」であるというのです。

(『あわいの力 「心の時代」の次を生きる

』安田登著 ミシマ社 2014 p47より抜粋)

2014-08-23

そういえば、京都に巡回しているなぁと思って、ふと手に取ったのが『バルテュス、自身を語る』という本。(バルテュス著 河出書房新社 2011)

まだ彼の作品を見ていないのだけれど、彼の貫いた姿勢には学ぶところが多い。

ときに成功している芸術家の、ほとんどビジネス書のような持論に呆然とすることもあるのだけれど、バルテュスの言葉は違和感なくすうっと馴染む。彼のような姿勢は、彼が生きてた当時から、そして今もきっと「当世風」ではないのだけれど…

忘れてしまわないように、ここに少しとどめておこう。

画家はつねに鋭い視線でものを見ます。重要なことは実際に目に見えるものより遠くへ行くこと、しかしこの「より遠く」は現実のなかにもすでにあります。そういう研ぎ澄ました視線を持たなければなりません。そのものを見つづけること、そういうふうに注意して見なければならない。といっても現在の私のように視力が弱くてもあまり関係がなく、重要なのは内なる視線の緊張度。物事の内部に深く入り、想像もできないほど豊かな魂を持って生きていることを確認するやり方。(p235)

光はとらえがたく、画家には暴君的で、しかしつねに探し求められています。なぜなら光が照らすことで顔は崇高になり、身体は天使のようになるからです。私は仕事をとおしてずっとこの光の神秘を追い求めてきました。(p245)

絵を描くことは自分自身から抜け出すことです。自分を忘れ、何よりも無名でいることを好み、ときには危険をおかしてもその時代や身近な人たちと協調しないことです。流行に抵抗し、自分にとってよいと思うことには何がなんでも固執しなければなりません。(p274)

絵を描くことはまず知ろうとすること、真実を明らかにするためにあらゆることを試すことです。(p275)

私の人生で最良であり要なのは、絵との穏やかでひそやかで、直感的な関係です。見えないものに向かっての努力。画家に要求されるこの労苦。(P277)

2014-08-12

盆は嬉しや

別れた人が

晴れてこの世に会いに来る

三条会を自転車で走っていて、

掲示板に書かれている句がパッと目に飛び込んできた。

今までは、お盆を「実家にお坊さんが来る時期」として慣習のように受けとめていたけれど、別れた人がわざわざ会いに来てくれる、と思うと、嬉しいよね。

流星とともに、戻っておいで。

2014-04-26

その日は、保育の仕事をしている友人と話をしていた。

休日に仕事を持ち帰ったという話をきいて、家に持ち帰らなければならないほど仕事量が多いのかと問うたところ、

新学期の帳面に子どもたちの名前を書くの、バタバタしている仕事中ではなくて、心をこめて書きたいから。という返事がかえってきた。

心をこめて名前を書く

という話が、おそろしく新鮮に聞こえるくらい、心をこめて何かをする、ということからわたしは遠ざかっていた。

彼女曰く、テキパキと合理的に仕事をするよりも、心をこめて名前を書くようなことのほうが、むしろ自分にできることなのではないか。と。

そのとき、わたしは虚をつかれた感じだったと思う。

わたしの仕事観のなかには、テキパキ合理的というチャンネルはあったけれど、ゆっくり心をこめて何かをするというチャンネルは、存在すらしていなかった。

少し話はそれるけれど、視覚表現に携わるなかで感じてきたことのひとつに、「ひとは、言語化されたり明示された内容よりも、その表現のもつニュアンスのほうに、大きく影響を受けるのではないか」というのがある。

たとえば、ひとが話をしていることばやその内容よりも、間の置きかたや声色、トーンといったもののほうから、より多くの影響を受けるようなこと。

そうであればなおさら、表現する立場のひとが「心をこめる」ことはとても重要だ。

受けとるひとは、心のこもっているものと、そうでないものを、とても敏感にかぎわける。

なのに、わたしはずっとそれをないがしろにしてきた。

心をこめる、ということをもう一度、考え直したい。

あの日は隔たりということを考えていた。

隔たりとは、すなわち、距離(distance)なのだろうか。

たとえば、2者の間に遮蔽物があり、距離としては非常に接近できたとしても、実際に触ることができない、という状況を考えてみる。数値的には距離を限りなく0に近づけたとしても、接触不可能な限り、そこには隔たりが存在するのではないだろうか。

だとすれば、隔たりとは、2者の接触可能性に基づく概念であり、そこには身体性が深く差しこまれているのではないだろうか。と。

2014-03-23

先日潜入した、東洋医学の養生のクラスで、先生が興味深いことをおっしゃられていた。

春は上半身、とりわけ頭に血が昇りやすく、

前のめりに、あれもやりたいこれもやりたいというきもちになって、

下半身が追いつかないのだそう。

さらにPCやネットがそれを助長していて、

PCだと、頭で考えたことをクリックひとつで実現できてしまう。

けれど、現実ではわたしたちには身体があって、

クリックひとつで何かを実現させられるようには、身体は動いてくれない。

これはPCでの制作作業を生業としている身としては、とても興味深い話で、

素材との格闘のないPCでの制作、

とくに最終成果物がモノとして存在しないWEBデザインに関わっているときは、

集中すればするほど、モノと対峙する時間が切実にほしくなって、

調理をする時間を生活の中につくってバランスを保っていたように思う。

春という時期に限らず、職種的な視点でも、

頭だけがどんどん先にいってしまって、身体が追いつかない、

ということに対しては、よくよく気をつけようと思う。

ちなみに、養生の観点からは、

スクワットとか、腹式呼吸、足首をまわす、など、

上にのぼったものを、下におろしてくるのが良いそうです。

2014-03-20

クラフト・エヴィング商會の「星を賣る店」の展示会場で、月下密造通信という名の壁新聞をいただいた。

その壁新聞に

子供のころにも思い、いまもなお実感するのですが、人は皆、夜の静かな時間を持つべきかもしれません。その時間に何をするか、何もしないか、何もしないとしても、どんな時間が流れるかを見守ったり考えたりする。船が港に帰ってきて、夜の海の底に錨をおろすみたいに。(中略)世の中にはさまざまな本がありますが、自分はつまるところ、こうした冬の夜に心静かにひもとく本があれば、あとは何も要らないのです。

というくだりがあって、ものすごく共感してしまった。

Dzibilnocac という遺跡。

現地の方にすらなじみが薄い遺跡のようだったけれど、どうしてもどうしても見たくてユカタン半島に向かった。それは、ル・クレジオの『歌の祭り』の、ジビルノカク、夜の書 で描かれていた情景がものすごく美しかったから。

寺院の名は、ジビルノカク、「夜の書」という意味で、伝説によるとここにはマヤの文化英雄、文字の発明者である偉大なるイツァムナの弟子のひとりがかつて住み、長い夜を幾晩も費やして、イチジクの樹で作った紙片に神聖文字を描き、空にマヤの人々の秘密を読みとったのだという。(中略)

ぼくがジビルノカクのことを語りたいと思ったのは、夜を費やして人が文字を書くというこの孤立した場所の伝統が、ぼくには美しいと思われるからだ。世界でもっとも居心地のよい場所。世界を忘れてただひとり、記号の中へと入ってゆくための影の部屋のように美しい。その記号が石に刻まれたものであれ、アコーディオンのように折りたたまれた紙に描かれたものであれ、夜の沈黙の中で人がゆっくりとめくる絵のない本のびっしりと文字がつまったページに印刷されたものであれ。夜、書き、夜、読むことは、あらゆる旅のうちでもっとも驚くべき、もっとも簡単な旅だ。(『歌の祭り

』 ル・クレジオ著 菅啓次郎訳 岩波書店 2005 pp.204-205から抜粋)

つまるところ、

静かな夜にことばを紡いだり、本をひもといたり、

そういうことを、わたし自身が、ものすごく愛しているのだと思う。

静かな部屋で雨音を聞きながら、

つくづく、そう思った。

2013-12-01

ブーツを試着しているときに、店員さんが言った。

「黒は黒でも、あかるい黒ですから」

そのとき、わたしは、

あかるい黒という表現にはっとした。

webの世界で、黒は#000000。それ以外は、グレーに分類される。

デジタルで編集されるデータで黒はR0 G0 B0。

あかるい黒、くらい黒、というものは、ない。

もしかしたら、アパレル独特の表現なのかもしれないけれど、

自分が、黒を数値でしか定義していないことに、

そのことに、何の疑いももたなかったことに、

つまり、感覚を動員することを怠っていたことに、

あやうさを感じている。

2013-11-04

重森三玲の庭が見られるということで、真如院の特別拝観へ。

撮影禁止だったから、気がついたことを手帳にメモ。

スケッチは下手だけど、それでもいざ描きとめはじめると、

連鎖的にいろんなことが気になりだして、植木の刈り込み方までじっくり観察。

いろんな色と形の石を組み合わせることでリズムをつくっているな、とか、うろこ石が上流部分で二手に分かれていて、囲んでいる石がグリーン系の場所ではうろこ石もグリーンっぽいもの。囲んでいる岩がマゼンタ系の場所ではうろこ石もマゼンタ系のものを配置しているな…とか。

普段はそこまで見ていないかもしれない。

カメラを構えているときは、

対象そのものに対しては、早々と「了解」してしまって、

それよりも、どうすれば良い写真になるか、どうすれば対象を魅力的にとらえられるか、

ということを中心に考えている気がする。

実はあまり対象そのものに注意を払っていないのかもしれない。

もしかしたら、今日は、撮影禁止だったからこそ、気づいたこと、多かったんじゃなかろうか。

2013-10-14

という表現があまりにも的確すぎて、かなしい。

つい、いつものように写メールを送ろうとしたり、してしまう。

もうこの世にいないのに。

それでも、送ってみようと思うこともある。

読まれなくても、返事がなくても、いっぱいつたえたいことがある。

いっぱい共有したいことがある。

深いつながりのあっただれかが死ぬということは、わたしをその思いの宛て先としてくれていた他者を失うということである。これがなぜ痛いのか。その理由はそんなに不明ではない。〈わたし〉という存在は、だれかある他者の意識の宛て先としてかたちづくられてきたものだからだ。「わたし」が「他者の他者」としてあるとするならば、わたしをその思いの宛て先としていた二人称の他者の死は、わたしのなかにある空白をつくりだす。死というかたちでの、わたしにとっての二人称の他者の喪失とは、「他者の他者」たるわたしの喪失にほかならないからである。以後、わたしの思いはいつも「宛先不明」の付箋をつけて戻ってくるしかない。そのとき、わたしもまたその「他者」の他者としては死んだと言える。

(『〈ひと〉の現象学』 鷲田清一著 2013 筑摩書房 より抜粋)

2013-10-06

あまりに殺風景なので、観葉植物を導入してみた。

ちょっとグリーンがあるだけで和むわね。

調子にのってふやしすぎないようにしないと、

引越しのたびに鉢を引き取ってもらってるおかんから苦情が来そう…

(本当はうっそうと緑が生い茂るジャングルみたいな部屋にしたいけど…)

2013-09-26

この花は、ほんとうにお彼岸の頃に咲くんだ、と、今年はじめて知った。

彼岸と此岸。

向こう側とこちら側で、コミュニケーションが断絶する。

それがどういうことなのか、いまわたしは、いやおうなく思い知らされている。

2013-09-15

写真を見るしかた、というのはいろいろあると思うのだけれど、

抽象的な意味だとか、画面からたちのぼるニュアンスの伝達、というのではなく、

ただただ映っている像を具体的に見る、ということ自体のおもしろさ。

というのがある、と私は信じていて、それを探りたいというのが、

川のシリーズをしつこくしつこく続けている理由だと思う。

対岸のバーが窓辺に並べているウイスキーのラベル、自転車のリム、洗濯物を取り入れるご婦人だとか。

そういう像をただただ具体的に詳細を見ることのおもしろさ。

その意味で、昨日見た定点観測の写真集はのっけから面白かった。

画面のあちこちで建物が壊されては建つという変化が起こっているから、細部から目が離せない。まったく油断ができない。

「定点観測というのは、なにかひとつの建物がつくりはじめてからできあがるまで、だけれど、自分の写真はそうではない。万物の流転。」

と作家が明確に意図を語っているように、ひとつの大きなストーリーに回収されてしまわない定点観測。

同じものを、異なる時間に何度も撮影する以上、そこには何らかのストーリーが生まれるが、画面中にそのストーリーが無数に畳み込まれている。

言いかえれば、画面内の無数のストーリーを等価にとらえる定点観測。

前後の写真の差異(時間変化)をトリガーとして、地と図の転倒が起こること。

それが、画面のそこここで起こっているから、

いったん写真集として完結しているものの、ここにさらに新しい写真が加わることで、今ある写真の読み方がかわる可能性にひらかれていること。