モノクロームは輝度のパターンで、カラーだって無数の色が数色に置き換えられたもの。どちらも近似でしかない。

2023-06-16

2023-06-16

モノクロームは輝度のパターンで、カラーだって無数の色が数色に置き換えられたもの。どちらも近似でしかない。

2021-04-08

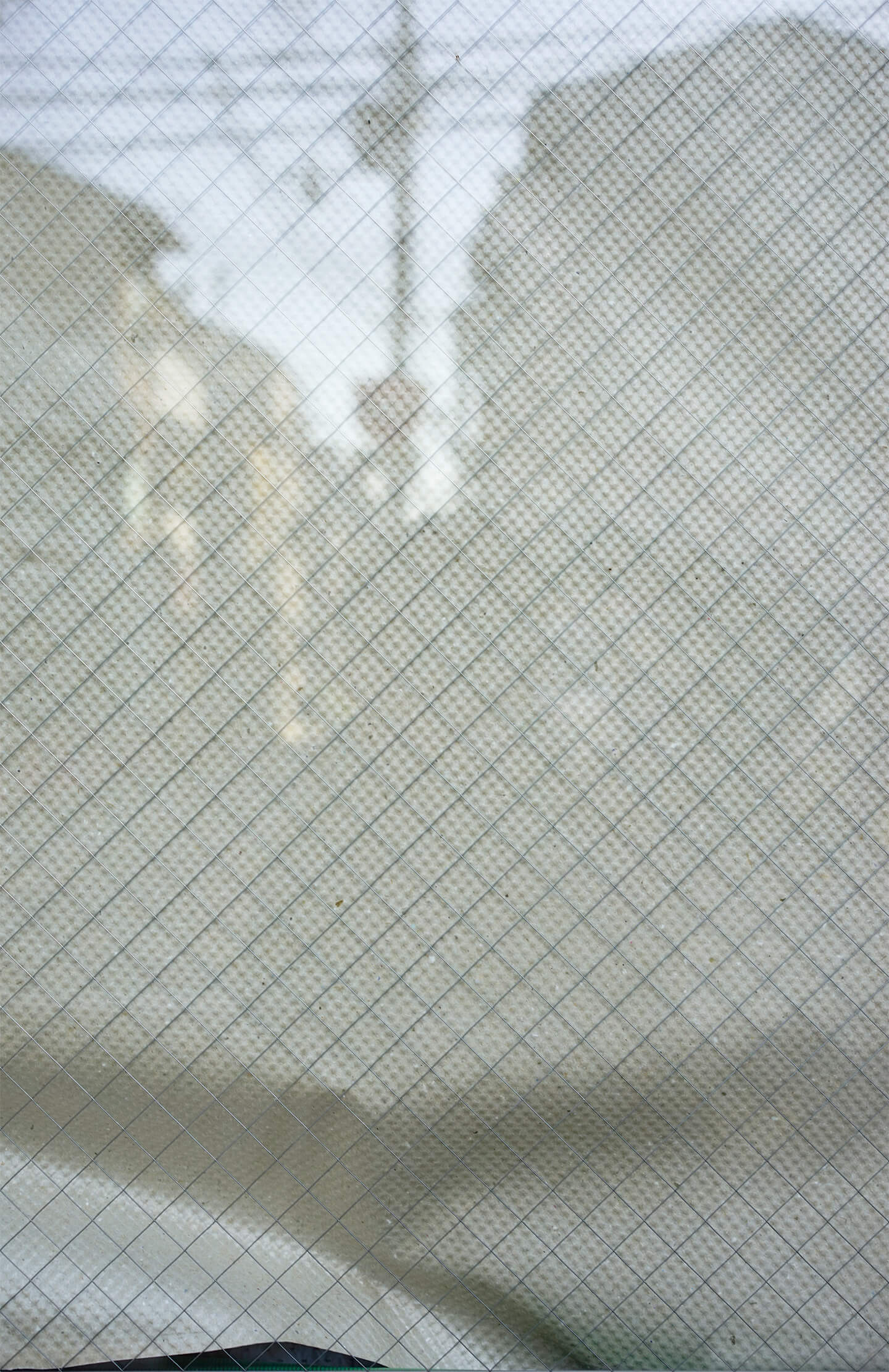

コロナ禍の影響で、商業地では空きテナントが増え、そのガラスにシートや板があてがわれている光景が目立つようになった。いっぽう住宅地では、地方移住の需要を見込んだ旺盛な投資により集合住宅の建設ラッシュ。真新しいガラスがシートで覆われている光景をよく見かけるようになった。

ガラスに映る像を見ようとすると、木目やシートの皺といった支持体が介入する。

木目やシートそのものを見ようとすると、映り込む像に阻まれる。

拮抗やトレードオフといったことばが脳裏をよぎるが、トレードオフは今の社会状況をもっとも象徴することばだ、とも思う。

2020-07-10

アルベルティのヴェールについて、先日読み終えた『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』に、さらに詳しい記述があったので抜粋しておく。

遠近法の法則を体系化したアルベルティは、三次元の題材をカンヴァスといった二次元の平面上に描く際に役に立つ、単純な器具を考案した。〈アルベルティの薄布(ヴェール)〉とも呼ばれるその器具は、細番手の糸を荒く織った、透けて見えるほど薄い布地を太番手の糸で縫い目をつくって正方格子状に区切り、それを木枠に張ったものだ。画家はこの格子模様のきわめて薄い生地越し題材を見て、その生地と同じように格子状に区切った紙やカンヴァスにそのまま写し取っていく。遠近法を論じた『絵画論』のなかで、アルベルティはこう述べている。「われわれの仲間の間で、〈截断面〉とよび習わしているあのヴェール以上に有用なものは見出し得ないと私は考えている……このヴェールを眼と対象物の間におくと、視的(視覚の)ピラミッドが薄いヴェールを透っていく」(三輪福松訳、一九七一年、中央公論美術出版)

アルブレヒト・デューラーは一五二五年に著した『測定法教則』で〈アルベルティのヴェール〉の別バージョンについて述べている。デューラーが記しているのは薄い布ではなくガラスに正方格子の罫線を入れたもので、それをテーブル上に垂直に立て、画家はガラス越しに題材を見て写し取っていくというものだ。(後略)

『フェルメールと天才科学者 17世紀オランダの「光と視覚」の革命』(ローラ・J・スナイダー著 黒木章人訳 原書房 2019 pp.122-123より抜粋)

薄い布地だったというのは興味深い。まさしくスクリーンそのもの。ガラスのように透明なものではなく、半透明の布地を透過する像を写していた。ガラスより薄布のほうが、空間を「平面の像に変換」してから描くというニュアンスは、いっそう強くなる。

2020-01-12

写真の下部ではブツブツのついたシートを見ているはずが、上部に向かうにつれなだらかに、意識はガラスに反射する風景のほうに向き、シートそのものからは後退する。映像の支持体になると、ものの質感や存在感を感じられにくくなるのだろうか?

夜、車窓から外を見ようと思っても、光の反射が邪魔をしてなかなか外を見ることができない。幼いころに経験したそういうもどかしさに少し似ているかもしれない。

見ようとしてもなかなか見えない。

2019-12-12

透けて見える、あるいは何かを通してものを見ることに関心があり、岡田温司さんの『半透明の美学』(岩波書店 2010)を繙いた。

まず、自分がスナップでよく撮る、窓、影、覆い(ヴェール)といったものが、実に古典的なモチーフであることをあらためて認識し、さらにいくつかの興味深い記述にも巡りあう。そのひとつが、絵画の起源について。

これら三つの神話が紹介されたあと、以下のように続く。

影と痕跡と鏡像、これら絵画の起源とされるものを、それぞれ別のことば、とくに作用を意味する用語で言い換えるとすれば、順に、投影(プロジェクション)、接触(タッチ)、反省ー反射(リフレクション)ということになるだろう。

さて、これらの神話で興味深いのは、いずれも、絵画的イメージが、対象を直に模写したり模倣したりした結果によるものではなくて、媒介物をあいだにはさむことによって生まれたとされていることである。投影にせよ接触にせよ反省ー反射にせよ、それらの作用によってあらかじめ二重化されたものが、対象と絵のあいだの媒介項として想定されているのである。パースの記号論を援用するなら、絵画はもともと、類似にもとづくイコン記号としてでも、約束にもとづくシンボル記号としてでもなく、因果関係にもとづくインデックス記号として誕生した、ということになるだろう。周知のように、プラトンは、この世の事物をイデア界のコピーにすぎないととらえ、そのまたコピーが絵画にほかならない、したがって絵画はイデアからかけ離れることはなはだしいと難じていたのだが、それどころか、これらの神話をプラトン流に読み替えると、コピーのコピーのそのまたコピーということになるだろう。

(『半透明の美学』岩波書店 岡田温司著 2010 p18より抜粋)

今さらながら、対象を直接描いたんじゃなかったんだ!ということに驚く。

とりわけ、ひとつめの影については、なんでわざわざ影?直接描いたものではだめなの?と思ったけれど、よくよく考えてみると、戦地に赴く恋人を見送る立場であれば、「恋人由来の何か」「より直接的に恋人の存在を感じられるもの」を所有することが重要なのだろう。絵画は恋人がその場にいなくても想像で描くことができるが、影は恋人がその場にいなければなぞることができない。存在から得られるもの(存在がなければ得られないもの)。だから影でなければならなかったのだ。

写真の文脈で何度も出てくる、インデックスという言葉。その意味をわかったつもりでいたけれど、ここにきてようやく腑に落ちた。

ちょうど今の時期、太陽が低く影が長く伸びる季節は、ときに一瞥しただけでは何の影かがわからなかったり、ものより影のほうが存在感を示すことがある。そういったものと影の乖離や反転、両者が識別不能なまでに混じりあう様にわたしはどうしようもなく惹かれているが、イメージの起源にまで遡れば、大切な存在をより直接的に感じるための影うつしであった、と。

2017-10-29

〈パノラマ的視覚〉の一語に勢いづいて、ヴォルフガング・シヴェルブシュの『鉄道旅行の歴史 〈新装版〉: 19世紀における空間と時間の工業化』を繙いた。

のっけからすごい表現だなぁと思ったのが、この「時間と空間の抹殺」という表現。そのくらい、当時の人々にとって鉄道のもたらした速度は脅威だったのだろう。

時間と空間の抹殺、これが鉄道の働きを言い表す十九世期初期の共通表現(トポス)であった。この観念は、新しい交通手段が獲得した速度に由来している。所与の空間的隔たりを踏破するためには、伝統的にはある決まった旅行の時間または輸送の時間が必要であったが、この距離が、突然その時間の何分の一かで踏破されることとなり、これを裏返せば、同じ時間で昔の空間的な隔たりの何倍かが進められることになった。

『鉄道旅行の歴史 〈新装版〉: 19世紀における空間と時間の工業化

』(ヴォルフガング・シヴェルブシュ著 加藤二郎訳 法政大学出版局 1982) pp.49から抜粋

(前略)抹殺されたものとして体験されるのは、伝統的な空間及び時間の連続性である。この連続性は、自然と有機的に結びついていた昔の交通技術の特徴である。昔の交通技術は、旅をして通過する空間と模倣的関係にあったので、旅行者には、この空間を生き生きとした統一体として知覚させたのである。(後略)

鉄道が空間と時間とを抹殺するという考えは、交通技術が突然に全く新たな他の交通技術によって代替されたときに見出される、知覚のこのような現実喪失と理解することができよう。鉄道が作り出す時間・空間の関係は、技術以前の時代のその関係にくらべると、抽象的なものに見え、時間・空間感覚を阻害するものと写る。(後略)

同書 p53より抜粋

高速移動があたりまえの時代に生きる者としては、「抹殺」とまで言う衝撃は想像しにくいけれど(正直、大げさだなと思うし)、翻って考えると、鉄道以前の旅では、それだけ濃密な関係が、人と空間の間にあったということなのだろう。

このことで少し思いあたることがある。

写真を撮るようになってから、歩くことで、その土地への親近感が増すのに気がついた。ひと月に満たない滞在でも、歩いた土地には愛着が湧く。徒歩の次が自転車。逆に、バスで観光地を巡るパッケージツアーでは、そのような親近感は抱き難い。

「歩くと、土地との関係が近くなる」というのが、近年のわたしの発見で、鉄道の登場以前に馬車や徒歩で移動していた時代には、むしろその感覚のほうがデフォルトだったのかもしれない。

十九世期初期の人々に抹殺とまで言わしめた、鉄道の速度がもたらした「時間・空間感覚の阻害」は、朝夕通勤電車にゆられ、ときに新幹線で移動するわたしたちに、もはや何の違和感ももたらさない。テクノロジーによって、ひとびとの知覚のありようが変わるということは、今後もっと顕著に起こるだろう。

シンギュラリティーに戦々恐々としているわたしたちの有様は、22世紀からまなざせば、なんと大げさな、と、とらえられるのかもしれない。

2017-10-21

最近は、本来の目的とは違うところで、興味深い文章に出会うことが多い。今日は、横浜写真について調べようと繙いた本から。

文化史研究者ヴォルフガング・シヴェルブシュ(Wolfgang Schivelbusch)が看破したように、十九世紀後半の鉄道の発達の結果、ヨーロッパ人の知覚は劇的に変化した。産業革命以前は旅行者は、自らがそのなかに含まれる前景を仲介として、常に景観と同一空間に属していた。ところが、高速で移動する鉄道の車窓からでは、飛び去るように過ぎていく前景を捉えることはもはや不可能に近い。車上の人と景観の間には「ほとんど実体なき境目」が挿入されることになる。この前景なき空間認識を、シヴェルブシュは〈パノラマ的視覚〉―刹那的・印象派的とも言いかえられる視覚体験―と呼ぶ。(後略)

(『トポグラフィの日本近代―江戸泥絵・横浜写真・芸術写真 (視覚文化叢書)

』佐藤守弘著 青弓社 2011 p112より抜粋)

「車窓から見える景色が映像的に見えるのはなぜだろう」という、10年来のモヤモヤがすっと解消した。

前景を認識できないから(処理が追いつかない)→景観と同一空間内に自分を定位することができず→景観と自分との関わりが希薄になり→リアリティの欠如→結果、景観を「映像的」と感じる、ということか。

こういう視覚の綻びが見え隠れするところが、いちばんおもしろい。

2017-10-06

『ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術』からの流れで読み始めた本の中に、興味深いフレーズを見つけた。

以下、『謎床: 思考が発酵する編集術』(松岡正剛、ドミニク・チェン著 晶文社 2017)より抜粋

- ドミニク

「うつる」がおもしろいのは、写真の「写」だし、映像の「映」だし、しかも移動の「移」ですね。

(p125より抜粋)

- 松岡

平行移動に近い。バーチャルもリアルも混在して平行移動していくんですね。日本はスーパーフラット状態なんですね。ですから、浮世絵のようなああいうスーパーフラットな絵が描ける。そこに村上隆も関心をもったのだと思いますが、こちら側と向こう側が同じ大きさで描いてある。奥村政信や広重や華山ぐらいから少し遠近法が入りますが、それまでは全部同じ大きさですね。

もともと、「源氏物語絵巻」などの吹抜屋台画法で描かれる王朝の絵巻のパースペクティブがフラットにできているんです。それとも関係があるし、鈴木清順が自作の映画の中で解明していましたが、日本の空間は視線が水平移動するんです。バニシング・ポイントがないんですよ。

- ドミニク

ああ、絵巻とかは本当にそうですよね。

- 松岡

一点透視にならない。だから「モナ・リザ」のようなああいう絵は生まれない。バニシング・ポイントをもたず、フラットに平行移動しながらすべてを解釈していく。絵巻は右から左へ見ていきますが、そうしたあり方が日本の物語、ナラティヴィティを成立させているとも言えるわけです。どこもかもがフラットなので始まりと終わりも曖昧で、どこからでも話を始められる。その代表的なものが『伊勢物語』で、そこには伊勢が出てこない。在原業平が東下りしているだけ、平行移動しているだけの話です。

(p127より抜粋)

ちょうどスクロール用のスクリプトを調整しているさなかに、このくだりに出くわした。

バニシング・ポイントをもたず、フラットに平行移動しながらすべてを解釈していく

バニシング・ポイントがあると、どうしてもそこに視線がひっぱられる。フラットな画面だと構成要素の吸引力が等しくなり、視線が自由になる。画面の構成要素の力関係。

どこもかもがフラットなので始まりと終わりも曖昧で、どこからでも話を始められる

ディスプレイがもっと高解像度になれば、プリントにこだわらなくてもいいかもしれない。ブラウザベースであれば、映像と違い縦横比は自由自在。ループ再生で好きなところから見て、好きなところで見終えるのもよし。そんなことを考えていたところだった。

作品が長いので、展示では空間にあわせて作品を端折ることがある。ふつう、空間にあわせて作品の一部を切ったりはしない。それこそ、展示空間の都合でモナ・リザの右端を切り落としたりはしないだろう。なのに、端折ることにまったく躊躇を感じなかった。「必ずしも全部を見せなくてもいい、と思うのはどうしてだろう?」とずっと不思議に思っていた。はじめに選んだ形式(フラットであること)によって、すでに、さまざまなこと(自分の態度まで!)が決まっていたのかもしれない。

日本の物語の構造までは考えたことはなかったけれど、媒体(絵巻)の形状が、物語のあり方を規定するということは、大いにありうることだろう。まずは『伊勢物語』を読むところから。

2017-03-23

部屋の整理をしていると、古い印画紙の箱と一緒に、大学時代、暗室で焼いたモノクロの写真が出てきた。

いま見ると拙いものばかりだけれど、せっかくなので何枚か残そうと選びながら、印画紙の質感っていいなぁ、と感じ入る。たぶん、当時のわたしはそんなふうには思っていなかった。

グラフィックデザインを志して進学したにもかかわらず、ずぶずぶと写真にはまり込んでしまった理由のひとつは、暗室作業が好きだったから。

暗室での作業が、ただただ楽しかった。

赤いランプの下、現像液のゆらめきの中で像が浮かび上がる瞬間がものすごく好きだった。もしかしたら、しあがった写真より、像の生まれる魔術的な瞬間を愛していたのかもしれない。

暗室の隣には立派なスタジオもあって、あるとき恩師がその重厚な扉に穴を穿ち、スタジオをまるっとカメラ・オブスキュラに仕立ててしまった。その小さい穴から射し込む光が結ぶ、さかさまの像は、それこそ魔術的だった。

すっかり忘れていたけれど、写真をはじめた頃、わたしにとって写真は、魔術のような世界だった。

作品云々よりずっと手前のところで、その魔術性に魅了されてしまったのだと思う。

フルデジタル化して、ずいぶん遠のいてしまったな。

もう一度、暗室作業、やってみようかな。

2017-03-13

昔、教習所で「動くものに視線をとられるから、フロントガラスに揺れるものをぶら下げないように」と言われたことを思い出したのは、降雪の中で撮影をしていたとき。ピントをあわせるために被写体を凝視しても、雪のチラつきにずいぶん注意を奪われることに気がついた。

それから、人は動くものに、(本人たちが思っているよりもずっと強く)注意がそがれてしまうのではないか、と考えるようになった。逆に言えば、写真の「静止していること」がもたらす効果は、想像以上に大きいのではないか、と。

静止しているからこそ、つぶさに観察ができる。

誰もが知っている、ごくあたりまえのことだけれど、これは案外、重要なことではないだろうか。

先日、ふと手に取った本にいくつか視覚に関する興味深い記述を見つけた。

適切な条件下で、ある映像を左目に、別の映像を右目に同時に見せられると、その両方を何らかの重なり合った形で見ることはなく、一方の映像だけが知覚される。そして、しばらくするともう一方の映像が見え、その後再び最初の映像が見えるというように、二つの映像が際限なく切り替わる。

しかしコッホのグループは、片方の目に変化する映像を、もう片方の目に静止した映像を見せられると、変化する映像のほうだけが見え、静止した映像はけっして見えないことを発見した。つまり、右目に、卓球をしている2匹のサルのビデオを、左目に100ドル札の写真を見せられると、左目はその写真のデータを記録して脳に伝えているにもかかわらず、本人はその写真に気づかない。

(『しらずしらず――あなたの9割を支配する「無意識」を科学する

』レナード・ムロディナウ著 水谷淳訳 2013 ダイヤモンド社 p56より抜粋)

このあと、変化する映像が優先的に意識にのぼり、変化しない映像は無意識の領域で処理されるという話につながっていくが、無意識の話はさておき、変化する(動く)映像のほうしか意識にのぼらないというのはすごいな、と思う。

それほどまでに、視覚のなかで「動き」が優先して処理されるとは思っていなかったから、ただただ驚いた。

2011-09-06

おもしろいのは、アングルの肖像画(1829)を見たときに、フォルムが正確で精密なわりに素早い線で迷いがなく、さらに、ウォーホルがプロジェクターを用いて描いた作品の描線に似ているという、画家ならではの気づきからこのプロジェクトがスタートしているところ。

オールドマスターの作品を年代順に壁に並べることによって、自然主義の歩みが緩やかに進行したのではなく、突然の変化として現れたことが明らかになる。そして、その急な変化は、線遠近法の登場だけでは説明しきれない点が多いこと。さらに、画面中に、ピンぼけ、遠近法の歪み、複数の消失点など、光学機器ならではの特徴が見出されたことで、光学機器を利用したという仮説につなげていく。

絵画なのにピンぼけが確認されたり、線遠近法に基づけば一つしかないはずの消失点が2つ存在したり。いわゆる”エラー”に光学機器の存在がチラリ垣間見えるのが興味深い。

さらに、本来上から見下ろす視点で描かれるべきものが、なぜか正面から見た図となっているという点に着目し、当時の光学機器では広範囲を一度に映写できないため、人物ごと、あるいは部分部分に分けて描きコラージュしたのではないか?という説が浮上する。

あくまで仮説の積み重ねであるが、最終的には、

西洋絵画の根底をなすもっとも重要な二つの原理、つまり線遠近法(消失点)とキアロスクーロは、光学的に投影した自然の映像観察から生まれたことを理解した(p198)

というところまで進んでいく。線遠近法を獲得したことにより新しい空間表現が生まれたのではなく、まず先に光学的に投影された映像があって、そこから線遠近法が生まれたという。

さて、ちょうどこの本を読んだ直後に『カラヴァッジョ~天才画家の光と影~』という映画を観た。映画の中で、画家は平面鏡を利用していた。ホックニーは、鏡に映ったものを見るのと、鏡が投影したものを見るのはまったく違うという。

果たして画家はどのようにして描いたのだろうか。

2006-09-07

透過物をとおりぬけてきた像は、いささか抽象性を帯び、事物そのものというより映像的に受けとられる。(「映像的」のほかにいい表現がみつからない…)

「これはあじさいだ」ではなくて、「これはあじさいの像だ」という感じで。物理的に一枚なにかがはさまるだけでなく、認識にもなにか一枚あいだにはさまるように感じられる。

クリアにあじさいが写っている写真とは違うものをこの写真から受けとるのはなんでろう…というところに関心がある。

2006-07-03