Monochrome photos are luminance patterns and color photos are converted patterns from countless to a few colors. Both are just approximations.

2023-06-16

2023-06-16

Monochrome photos are luminance patterns and color photos are converted patterns from countless to a few colors. Both are just approximations.

2023-05-19

Through talking with others or seeing photo exhibitions, I’m getting back my passion to take unexplainable photographs.

I’m sure that there are such photographs which cause us no empathy, no good feelings and no understanding but remain in our heart deeply. I am eager to take such photographs.

I would like to touch the world in only my own sense, even though abandoning knowledge, contemporary context nor consistency of my works.

2021-04-08

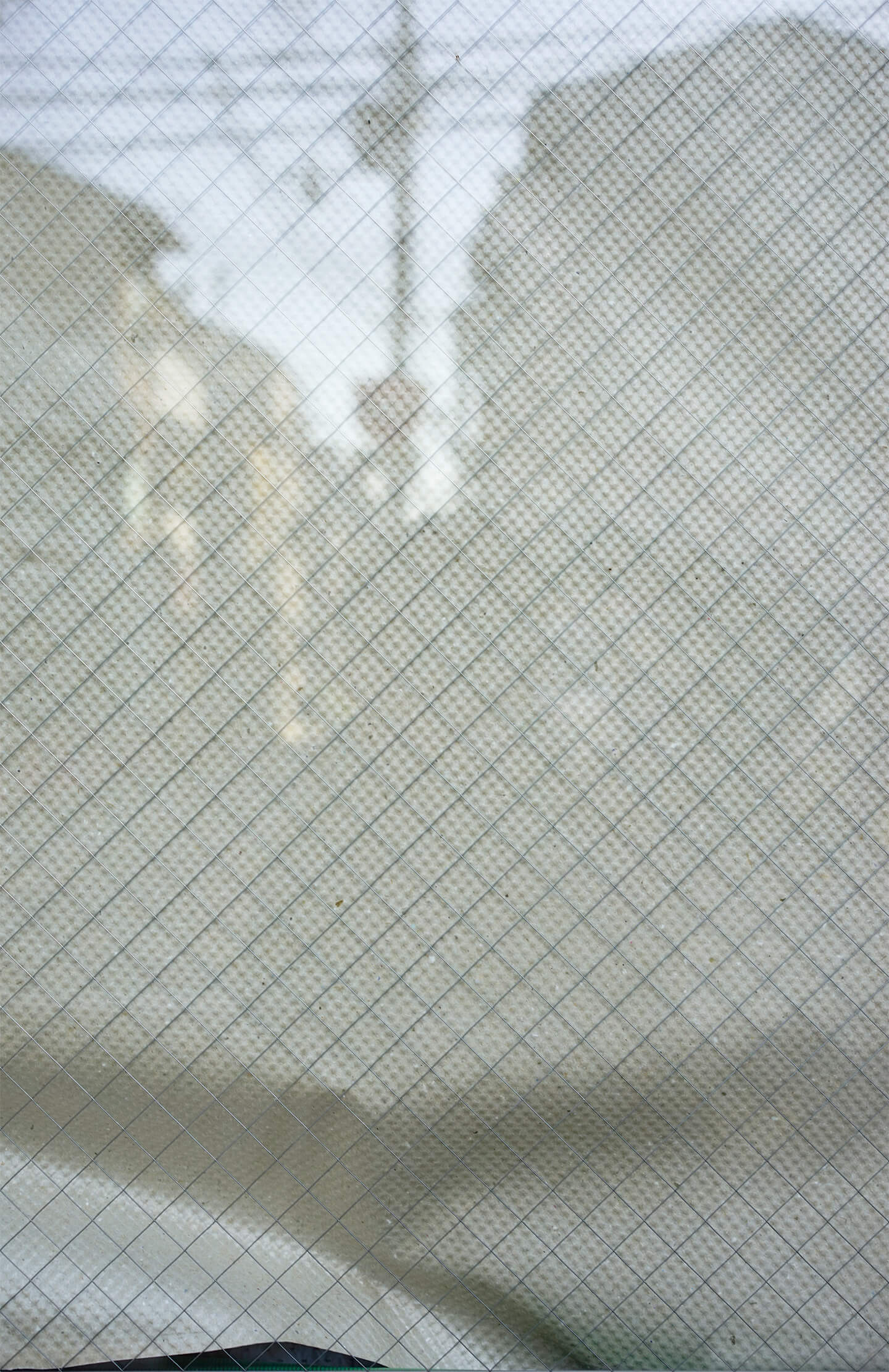

By the influence of COVID-19, vacant rooms are increased in central area in Kyoto, and it becomes often to be seen glass windows of vacant rooms covered with sheets or wood plates.

On the other hand, the rush of construction apartment buildings occurs in residence zone.

It becomes often to be seen the just new glass windows covered with sheets also there.

When I try to stare at the reflection on the glass, grains of wood or pleats of sheet interrupt me.

Then, when I try to stare at grains of wood or pleats of sheet themselves, the reflection on the glass interrupt me.

I remember the word “trade-off” with this experience, I think that it symbolizes social situation right now the most.

2021-04-02

Setting up the tripod, adjusting the camera horizontally and vertically, just when I turn the focus ring delicately at last, I feel as if I touch the world gently.

I wonder if I may be healed not so little by the gentle motion of my own hand. I wonder if I may be healed not so little by the gentle motion of my own hand. When I touch something gently, the gentleness is not only for the object but also for myself.

Here I would like to write about the first part.

For if the focus ring is turned a little too much, the screen image becomes a bit out of focus, it must be turned delicately.

I suppose that the delicate gentle motion of my hand causes gentleness in my mind.

There, I found an interesting story in an interview by Shigesato ITOI and Prof. Yuji IKEGAYA. (https://www.1101.com/ikegaya2010/2010-10-06.html)

It’s about the experimental report that test subjects felt more funny when they read comics keeping their mouth pronouncing ‘ee’ than ‘woo’.

“The brain is isolated from the outside and it cannot recognize the outside by itself. The brain can recognize the outside only through the body. So, the brain makes a reasonable answer that the comic is funny based on two pieces of information, one is smiling (mouth pronouncing ‘ee’ ) and the other is reading a comic. The status of the body precedes the interpretation of the brain.” Prof. IKEGAYA said.

If so, I think that it’s not impossible that the gentle motion of one’s hand causes gentleness in one’s mind.

One more.

In the movie Nichinichi kore kôjitsu (2018 Japan), a teacher of traditional Japanese tea ceremony tells her student “You must start to learn “form” in Japanese way of tea. The first you learn “form”, the next “mind” accompanies it.”

Our predecessors may have known that the behavior comes first and the mind comes last.

2020-01-12

When we see the bottom of the below image, we can see the sheet with protrusions. Then, seeing upper gradually, our awareness are to the reflection on the glass away from the sheet itself.

I wonder if it is difficult to aware the texture or existence of the object itself when it becomes the basement of the reflection.

I remember such a frustration I felt in childhood as when I would see the outside of the window in the train at night, the light reflected by the window kept me from seeing outside.

It’s difficult for me to see what I want to see.